目次

はじめに

「幸せになりたい」という望みは、私たちがごく自然に抱く願いです。しかし、その「幸せ」とはいったい何なのか。これを言葉で定義することは容易ではありません。さらに、「幸せ」を科学的に扱うとなると、いっそうハードルが高そうに思えます。

ところが近年の心理学や関連する学問分野では、人間が感じる「幸福感」を何とかして測定しようとする研究が盛んに行われてきました。質問票を使って数値化したり、脳活動を観察したりと、アプローチは多岐にわたります。そこで本稿では、「幸福の測定」に焦点を当てて、その方法や意義、そして私たちがこの研究から得られるヒントについて考えてみたいと思います。

「幸福を測る」という発想

なぜ幸せを測定しようとするのか

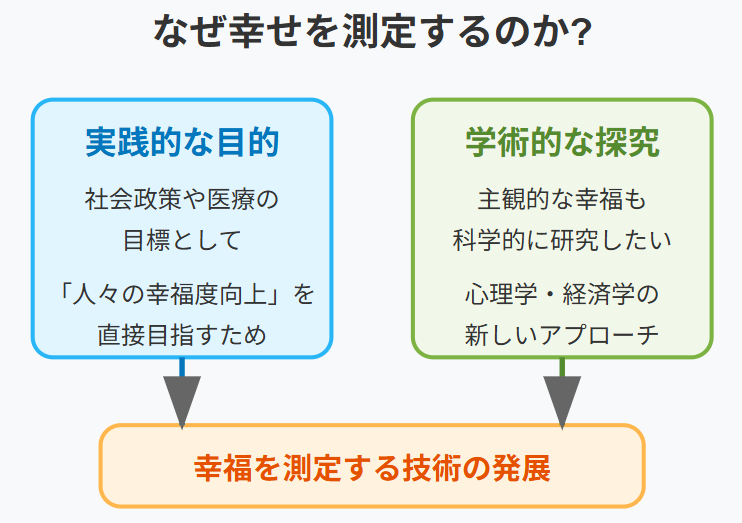

「幸せを数値化するなんて不可能では?」と疑問に思うかもしれません。確かに、幸福感は主観的な経験であり、人によって「幸福だ」と感じる度合いや条件が異なるのは当然です。それでもあえて幸福を「測る」試みが広がってきた背景には、大きく二つの理由があります。

ひとつは、社会政策や教育、医療などの現場で「人々の幸福度」をより直接的な目標に据える動きが高まっていることです。たとえば「経済指標だけでなく、人間の豊かさも評価したい」「医療や福祉のゴールを健康以上に“幸福度の向上”へ広げられないか」といった関心を持つ研究者や政策立案者も増えています。そのためには、「どうすれば人々が幸せに感じるのか」を把握する必要があり、「幸福」を計測する技術が求められています。

もうひとつは、学術的な純粋な探究心です。「幸福」とは長い間、哲学者や文学者が扱う感性的・概念的なテーマでしたが、20世紀末からポジティブ心理学や行動経済学の発展により、「主観的なものでも、調査や実験の形である程度客観的に研究できるのでは?」という意欲がかき立てられてきました。

「主観的幸福感(SWB)」という枠組み

幸福を測ろうとする心理学的アプローチの中心にある概念が、「主観的幸福感(Subjective Well-Being: SWB)」です。SWBは大きく分けて二つの要素から成ります。

認知的評価: 自分の人生を振り返ったときに、どれくらい「うまくいっている」「満足している」と感じるか。

感情的評価: 日常生活の中で、ポジティブ感情(嬉しさ、喜び、誇りなど)とネガティブ感情(悲しみ、怒り、不安など)がどのくらいの頻度や強さで生じているか。

この二要素を質問票などで調べ、数値として合計・分析することで「その人の幸福度」を推定しようというわけです。「人それぞれ違う主観」を、複数の質問を組み合わせることでなるべく正確に捉えようとする工夫がされています。

幸福の測定方法とそのバリエーション

質問票による尺度

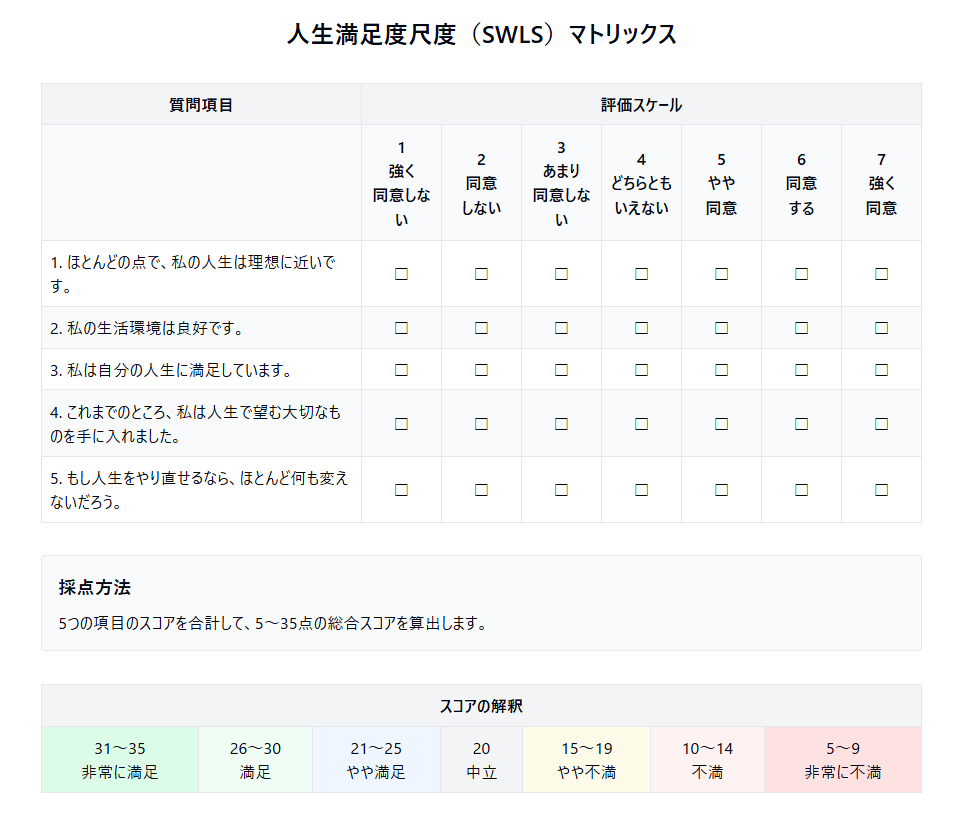

主観的幸福感を手軽に評価する代表的な手法として、質問票を使う方法があります。下の図はその一例である「SWLS(人生満足度尺度)」を示しており、人生への満足感を5項目・7段階で測定します。回答を合計すると5~35点のスコアとなり、高いほど人生全般への満足度が高いとみなされます。

感情面をより詳しく知りたい場合は、ポジティブ感情(誇り、わくわく、やる気など)とネガティブ感情(いらだち、悲しみ、罪悪感など)について「どれくらい頻繁に経験したか」を振り返る形式も併用されます。これらの結果を総合的に見ることで、主観的幸福感を立体的に把握できるわけです。

体生理指標や神経科学的アプローチ

最近では、幸福を「客観的」な生理指標や脳活動から見出そうとする試みも進んでいます。たとえば、唾液中のコルチゾール(ストレスホルモン)の測定や、脳波・機能的MRI (fMRI) を使った実験などにより、「快を感じているとき」「喜びや満足感が高まるとき」にどんな神経活動が見られるかを探ろうというのです。

これらは質問票と違って、回答者の主観的なバイアスに左右されにくい利点があります。ただし、「脳活動のパターンが一致していても、本人の主観的評価は異なる」ケースや、「単にリラックスしている状態と、ワクワクした幸福感を区別できるのか」といった問題もあります。結局、心理的な幸福度を捉えるには、主観的報告と生理指標を組み合わせる多角的なアプローチが求められています。

ビッグデータと幸福度

近年はSNSや検索履歴、位置情報データなどをもとに大規模な「幸福度マップ」を描こうとするプロジェクトも登場しています。たとえばTwitterのポジティブな投稿頻度が高い地域は幸福度が高いのではないか、と推測するわけです。こうしたビッグデータ分析は短時間で膨大なサンプルを扱える反面、「その書き込みは本当の気持ちを反映しているのか」「文化による“幸せアピール”の度合いの違いはどう考慮するのか」といった課題も残っています。

測定から見えてきた「幸せ」のヒント

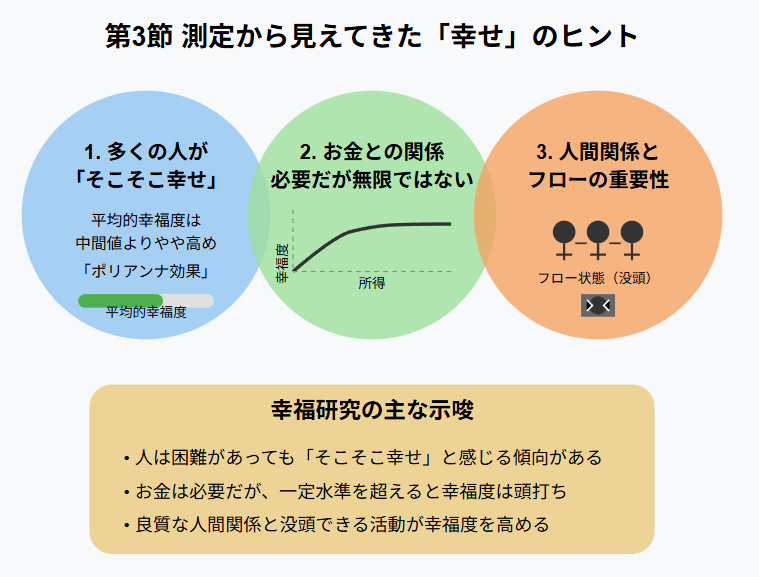

1. 平均的には多くの人が「そこそこ幸せ」

さまざまな調査を総合すると、意外にも人々の平均的な幸福度は「中間値よりやや高め」に出ることが多いと言われています。人間にはポジティブに状況を解釈する傾向(いわゆる「ポリアンナ効果」)があり、多少の困難があっても「自分はまあまあ幸せ」と感じる人が一定数いるからではないかと推測されています。

この事実は、「案外、誰もがそこそこ幸せを感じている」というポジティブな示唆を与えてくれます。もちろん、深刻な貧困や病気などで苦しむ人がいることも確かですが、全体の平均としてみると人類はそこまで不幸に沈んでいるわけではない、というのは興味深い結論です。

お金との関係──必要だが無限ではない

「幸福の測定」研究で特に注目されるのが、「所得や経済状況がどの程度幸福度に影響するか」という問題です。多くの研究が示すのは、「貧困状態から抜け出す」ことには確かに大きな効果があるが、一定水準を超えるとそれほど幸福度は上昇し続けないという傾向です。

たとえばダニエル・カーネマンらが米国のデータを分析した研究でも、年収の増加と感情的な幸福度の相関は、あるラインを越えると頭打ちになると報告されています。これによって「お金はたしかに必要だが、無限に増やしたからといって無限に幸せになれるわけではない」という教訓が得られます。

人間関係やフローの重要性

質問票を使った大規模な追跡調査や、ポジティブ心理学の実験などからは、「良質な人間関係」や「フロー(没頭)」と呼ばれる状態が幸福度を底上げする重要な要因だとわかってきました。家族や友人、パートナーとのつながりが豊かな人や、何か打ち込める活動を見つけている人は、そうでない人に比べて質問票上でも高い幸福度が出る傾向があります。

また、主観的幸福感が高い人ほどストレスへの耐性が強く、身体的健康度も高いという相関が見られることから、「幸福度の測定」は健康・医療分野においても注目される指標となっています。

幸福を測ることの意義と限界

幸福度を社会に活かす

幸福の測定は、個人のレベルを超えて社会全体の政策や組織運営にも影響を与えつつあります。たとえばブータンの「国民総幸福量(GNH)」は、GDPだけでは捉えきれない国民の精神的豊かさを指標化しようとした取り組みとして有名です。また、国連の「世界幸福度報告」では、各国の主観的幸福度を調査し、ランキング形式で発表して世界的な話題を呼んでいます。

こうした取り組みの背景には、「経済成長がすべてではない」「人々のウェルビーイングこそ社会の目標である」という問題意識があります。政治や経済の意思決定において「国民の幸福度」の伸びを評価しようという動きは、今後ますます活発化するかもしれません。

数字化に潜むリスク

一方で、幸福度を数値で示すことには当然ながら限界やリスクもあります。たとえば、アンケート回答は文化や性格によって大きく左右される面があり、日本などでは「自分を過度に高く評価しない」「幸福をあまり声高に表現しない」文化的特徴が調査結果に反映される可能性があります。

さらに、数値が「目標そのもの」として独り歩きすると、逆に「数値を上げるためならなんでもする」という本末転倒な事態を招きかねません。幸福とは多面的で、本人の価値観やライフスタイル、社会システムとの相互作用によって成り立つため、一面的な指標だけで判断し切れないことを忘れてはいけないでしょう。

測定結果をどう活かすか

「幸福の測定」をめぐる研究成果からわかるのは、「人間には、共通して大事にすべき要素がある一方で、個人や文化による違いも大きい」という事実です。ある程度の経済的安定や良好な人間関係は、多くの人にプラスに働くとされます。しかし、どのレベルまで必要か、どんな形であれば幸福感が得られるかは、人それぞれです。

したがって、測定結果やランキングを鵜呑みにして「この国はあの国より幸福度が低いからダメだ」などと短絡的に結論づけるのは危険でしょう。むしろ、「なぜこの国やこの人たちは幸福度が高いのか」「自分や自分の社会が幸福度を高めるために取り入れられる工夫はあるか」という、建設的な問いに目を向けることが大切です。

おわりに

「幸福を測る」と聞くと、少々奇妙に感じる人もいるかもしれません。しかし、質問票や生理指標といった多面的な方法を使うことで、私たちが普段漠然と感じている「幸せ」の一端を、ある程度は捉えられることがわかってきました。そして、そこから見えてきたのは、「幸せ」には経済的な側面だけでなく、人間関係や活動への没頭などの要素が深く関わっているという事実です。

もちろん、数値だけが「幸せの全貌」を示してくれるわけではありません。それでも、「自分の幸福度はどのあたりにあるのか」「どういった環境・行動が人間の幸せを底上げするのか」を知ることは、私たちがより充実した人生を築くうえでの大きな手がかりになり得ます。測定結果を生かすも殺すも、結局はその情報をどう使うか次第。幸せを数字で捉えるという発想は、私たち一人ひとりが「自分にとっての幸せ」を再確認し、未来をデザインするための一歩となるかもしれません。

参考文献

- Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575. https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542

- Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71–75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13

- Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(38), 16489–16493. https://doi.org/10.1073/pnas.1011492107

チクセントミハイ, M. (1996). フロー体験 喜びの現象学. 今村浩明訳. 世界思想社.

Helliwell, J. F., Layard, R., & Sachs, J. D. (Eds.). (2012-). World Happiness Report. United Nations Sustainable Development Solutions Network.