目次

泣いている人を見ると、なぜ放っておけないのか?

街角で泣いている子どもを見かけたとき、あなたはどう感じるだろう?おそらく「大丈夫?」と声をかけたくなるか、少なくとも心配になるはずだ。でも、よく考えてみると不思議な話だ。

泣くという行為は、生物学的に見ればむしろ不利なことばかりだ。視界がぼやけて周囲が見えなくなり、鼻が詰まって呼吸も苦しくなる。声も震えて、まともに話せない。捕食者に狙われやすくなるし、敵と戦うこともできない。

それなのに、なぜ人間は泣くように進化したのか?そして、なぜ私たちは他人の涙を見ると、反射的に「何とかしてあげたい」と思うのだろう?

答えは、涙が単なる感情の副産物ではなく、巧妙に設計された「社会的な道具」だからだ。人間だけが手に入れたこの特殊能力には、種の生存を左右するほど重要な意味が隠されている。

人類が手に入れた「可視涙」という秘密兵器

チンパンジーは泣かないのに、なぜ人間は泣くのか?

チンパンジーやゴリラも笑うし、悲しい時には声を出して泣く。でも彼らの目から涙がポロポロと流れることはない。「感情による涙」を流すのは、地球上で人間だけなのだ。

進化生物学者たちは、この謎について長年議論してきた。そして最も有力な仮説が「社会的シグナル説」だ。人間の祖先は他の霊長類と同じように、困った時には大声で泣き叫んで助けを求めていた。

ところが人類の進化過程で、重大な問題が起きた。集団が大きくなり、敵も増えた。大声で泣けば、仲間だけでなく捕食者や敵対する群れにも居場所がバレてしまう。特に、長い幼児期を持つようになった人間の子どもにとって、これは致命的だった。

そこで登場したのが「声を出さずに助けを求める方法」──可視涙だった。涙なら近くにいる仲間には確実に伝わるが、遠くの敵には気づかれない。しかも、涙で視界がぼやけた状態は「私は戦う気がありません」という服従のサインにもなる。

長い幼児期が生んだ涙の進化

人間の子どもは他の動物に比べて異常に長い間、親の保護を必要とする。チンパンジーの子が3-4年で独立するのに対し、人間は15年以上も大人に依存する。

この長い幼児期こそが、涙の進化を促した。声を上げて泣く幼児は敵に見つかりやすいが、静かに涙を流す子どもなら、親は気づいても敵には発見されにくい。涙は「静かな助けの求め方」として進化したのだ。

さらに興味深いことに、人間は成長しても涙を流し続ける。多くの動物では成体になると鳴き声での助け求めは減るが、人間だけは大人になっても涙という「援助要請シグナル」を保持している。これは人間社会が複雑な協力関係で成り立っているからだと考えられている。

涙が呼び起こす「援助スイッチ」の正体

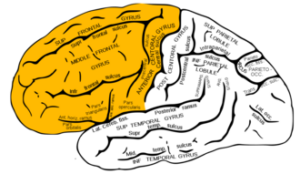

涙を見ると脳で何が起きるのか?

他人の涙を見た時、私たちの脳では瞬時に複雑な反応が起きている。まず視覚的に涙を認識すると、脳の共感回路が活性化される。相手の感情状態を自動的に推測し、「この人は苦しんでいる」と判断する。

心理学者の実験では、涙の滴をデジタル修正で消した写真と、涙が頬を伝っている写真を比較したところ、涙が見える写真ではほぼ全員が被写体の感情を「悲しい」「苦しい」と正しく読み取れた。一方、涙を消した写真では感情の解釈がバラバラになり、「感情がよく分からない」という反応も増えた。

つまり、涙は非常に明確な「感情の看板」として機能している。言葉がなくても、文化が違っても、涙を見れば誰もが「この人には助けが必要だ」と理解できるのだ。

涙は最強の「同情マグネット」

涙の威力は感情認識だけにとどまらない。涙を流している人を見ると、私たちは自然に「何とか力になりたい」という気持ちになる。これは意識的な判断というより、ほとんど反射的な反応だ。

ある研究では、泣いている人物の写真を見せると、見知らぬ他人でも「何とか力になりたい」という思いが強まることが確認されている。涙は周囲の人の援助行動を引き出す強力な「社会的マグネット」なのだ。

しかも、涙を流している顔は攻撃性を大幅に抑制する効果もある。怒っている相手でも、涙を見ると攻撃の手を緩めることが多い。涙は「戦闘停止」と「援助開始」を同時に促すダブル効果を持っている。

さらに驚くべき発見もある。イスラエルの研究チームが行った実験によれば、男性被験者に女性が流した涙の成分を嗅がせると、男性のテストステロン値や性的興奮度が有意に低下した。涙には化学的なメッセージを伝える機能まであるかもしれない。

無力感から生まれる涙の心理学

なぜ感動しても涙が出るのか?

涙が出るのは悲しい時だけではない。嬉しい時、感動した時、美しいものを見た時、時には怒りや悔しさでも涙が出る。なぜ人間はこれほど多様な場面で涙を流すのだろう?

心理学の有力な仮説の一つが「無力感理論」だ。この理論によれば、涙は「自分ではコントロールできない圧倒的な出来事」に直面した時の基本的な反応だという。

予期せぬ嬉しい知らせを受けて泣いてしまうのも、「今自分に起きている事態があまりに大きく、自分ではどうすることもできない」という圧倒的な感情に打たれるからだ。悲しみで泣くのも同様で、愛する人を失うという「自分の力ではどうにもならない」現実に直面した時の反応なのだ。

つまり涙は、感情が強すぎて脳が「処理しきれない!」と判断した時のリセット機能かもしれない。泣くことで一度感情をクリアし、新しい状況に適応する準備を整えているのだ。

「泣いてスッキリ」は本当にあるのか?

「思い切り泣いた後は気持ちが落ち着く」という経験は多くの人が持っている。この「カタルシス効果」は本当にあるのだろうか?

心理学者の調査によれば、答えは「条件次第」だ。泣いた後に気分が良くなったと答える人は確かに多いが、それは泣いている時に周囲から支えや共感を得られた場合や、涙を通じて問題解決や和解に至った場合に顕著だった。

一方で、人前で涙をこらえきれずに恥ずかしい思いをした場合や、周囲が冷淡で非協力的だった場合、泣いても気分は改善しなかった。むしろ悪化することもあった。

つまり「泣けば必ずスッキリする」のではなく、「良い環境で泣けばスッキリする」というのが正確なところのようだ。涙の効果は社会的文脈に大きく左右される。

涙が作る「見えない絆」の科学

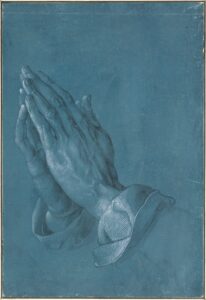

人間の涙は単なる個人的な感情表現ではない。それは社会全体を結びつける「接着剤」のような役割を果たしている。

涙を流す人を見た時、私たちは相手の感情状態を瞬時に理解し、共感し、援助しようとする。この一連の反応は、人間社会の協力関係を支える基盤となっている。

進化の過程で人類は、毛づくろいのような一対一の絆作りから、より大きな集団での協力へとシフトした。涙はその過程で生まれた「効率的な社会的道具」だった。一人の涙が複数の人の共感を呼び、集団全体の結束を強める。

現代社会でも、涙は人と人をつなぐ最も強力な手段の一つであり続けている。映画やドラマで私たちが涙を流すのも、フィクションを通じて他者の感情を共有し、社会的絆を確認する行為なのかもしれない。

数百万年の進化が生み出した涙という「社会的技術」。それは今も、言葉を超えて人の心を動かし続けている。次回は、この涙が文化や宗教、芸術の中でどのような意味を与えられてきたかを探ってみたい。

参考文献

Bylsma, L. M., Gračanin, A., & Vingerhoets, A. J. J. M. (2019). The neurobiology of human crying. Clinical Autonomic Research, 29(1), 63-73. https://doi.org/10.1007/s10286-018-0526-y

Dunbar, R. I. M. (2022). Laughter and its role in the evolution of human social bonding. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 377(1863), 20210176. https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0176

Gervais, M., & Wilson, D. S. (2005). The evolution and functions of laughter and humor: A synthetic approach. Quarterly Review of Biology, 80(4), 395-430. https://doi.org/10.1086/498281

Gračanin, A., Bylsma, L. M., & Vingerhoets, A. J. J. M. (2014). Is crying a self-soothing behavior? Frontiers in Psychology, 5, 502. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00502

Hasson, O. (2009). Emotional tears as biological signals. Evolutionary Psychology, 7(3), 363-370.

Vingerhoets, A. J. J. M. (2013). Why only humans weep: Unravelling the mysteries of tears. Oxford University Press.

Zeifman, D. M. (2001). An ethological analysis of human infant crying: Answering Tinbergen's four questions. Developmental Psychobiology, 39(4), 265-285. https://doi.org/10.1002/dev.1005