目次

葬式で泣かない人を、私たちはどう見るか?

親しい人の葬儀で、遺族が一滴も涙を流さなかったら、あなたはどう感じるだろう?おそらく「心の奥では悲しんでいるのだろう」と思いつつも、どこか違和感を覚えるかもしれない。

逆に、ほとんど面識のない人の葬式で号泣している人がいたら、「どういう関係だったのだろう?」と不思議に思うはずだ。

この反応は、私たちの社会に「誰が、いつ、どこで涙を流してよいか」についての暗黙のルールがあることを示している。社会学者はこれを「感情規則」と呼ぶ。交通ルールのように、涙にも「許可」と「禁止」の区別がある。

そしてこの涙のルールは、世界中で大きく異なる。涙は個人的な感情表現であると同時に、それぞれの社会が築き上げてきた価値観や宗教観を映し出している。

世界の涙ルールはこんなに違う

男女の涙格差が国によって変わる理由

「男は涙を見せるな」という価値観は多くの文化で見られるが、その厳しさは国によって大きく違う。中国には「男児有涙不軽彈」(男の子はむやみに涙を流すものではない)という諺があり、日本でも「男は涙を見せぬもの」という考えが根強い。

世界35か国を調べた研究によると、表現の自由が保障され経済的に豊かな国では男女の涙頻度の差が大きく、どちらもよく泣く。一方、社会規範が厳格で伝統的な国では男女差がほとんどなく、全体的に涙の頻度も低い。

つまり「泣きたい状況の多少」ではなく、「文化が泣くことを許すかどうか」が涙の頻度を決めている。私たちが思っているより、涙は社会の影響を受けているのだ。

日本の卒業式は感情を演出する仕組み

日本人なら誰もが見たことがある、卒業式で先生や在校生が涙を流す光景。実はこれは明治時代から続く文化的な演出だ。

社会学者によれば、卒業式で泣くという行為は「同級生グループの解散を通じて、共同体の一員だったことを確認する儀礼」だという。唱歌「蛍の光」や卒業文集の朗読で生徒の涙を誘い、「感情の共同体」としての絆を確認させる。涙は個人の感情を超えて、社会の結束を固める役割を果たしている。

宗教が描く涙の意味

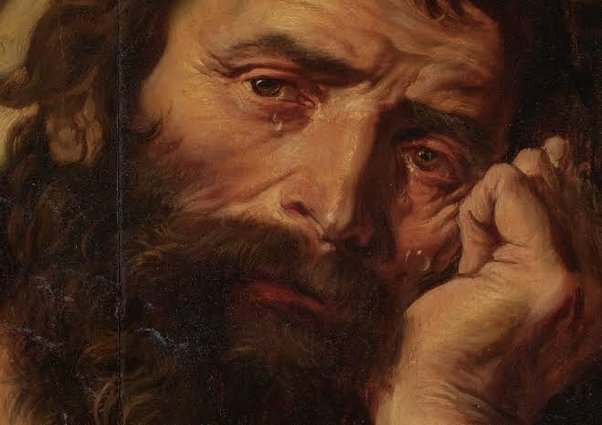

仏教:四大海よりも多い涙の教え

仏教には印象的な教えがある。釈迦が弟子たちに語った言葉──「長い輪廻の中で、お前たちが流した涙の方が四つの大海の水よりも多い」。

これは太平洋、大西洋、インド洋、北極海すべての水を合わせても、私たちが生まれ変わりを繰り返す中で流してきた涙の方が多いという教えだ。母や父、子や友を失い続けてきた無数の涙が、人生の苦しみの深さを表している。

涙は苦しみの象徴であり、同時に悟りへの動機でもある。ただし大乗仏教では、観音菩薩が衆生の苦しみを聞いて流す「慈悲の涙」は美しいものとされる。

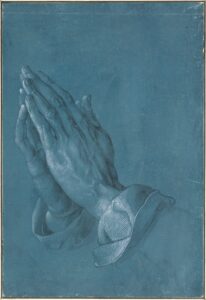

キリスト教:神の恵みとしての涙

キリスト教では、心からの悔い改めの涙は「涙の賜物」と呼ばれる特別な恵みだ。神の愛に触れた者に与えられる聖なる体験とされる。

古代ローマの哲学者セネカが「涙の多くは演技だ」と批判したのに対し、キリスト教は「本物の涙」の価値を見出した。

文学に描かれた涙の美学

古代ギリシャの英雄たちの涙

現代の価値観では意外かもしれないが、古代ギリシャの最強戦士たちは人前で堂々と涙を流していた。ホメロスの『イリアス』『オデュッセイア』では、勇猛なアキレウスや知略のオデュッセウスが何度も涙を見せる。

当時のギリシャ人にとって、それは弱さではなく豊かな人間性の証だった。ローマの詩人ウィルギリウスは『アエネイド』で「Sunt lacrimae rerum」(この世の事々には涙が宿っている)という名句を残している。

アリストテレスが発見した涙の効果

古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、悲劇を観て涙を流すことで観客の心が浄化される「カタルシス」効果があると述べた。これは現代の「泣ける映画でスッキリする」現象の原型だ。

悲しい物語に感情移入し、涙を流すことで心に溜まっていた感情が洗い流される。アリストテレスは2400年前に涙の治療効果を分析していた。

日本独特の「もののあはれ」

日本には独特の涙の美学がある。「もののあはれ」だ。桜の散り際、秋の夕暮れ、別れの瞬間──美しいものが永遠でないからこそ感じる切なさを、涙とともに味わう文化である。

平安時代の『源氏物語』では登場人物たちが季節の移ろいに涙し、恋の悲しみに袖を濡らす。吉田兼好は『徒然草』で「花の色にも涙がついているように見える」と表現した。

本物の涙と偽物の涙

文学や哲学の世界では、涙の「真偽」をめぐる議論が続いている。心から湧き上がる涙は美しいが、計算された涙は醜いとされる。

英語の「ワニの涙」は、ワニが獲物を食べながら涙を流すという迷信に由来し、偽りの同情を意味する。シェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』では、政治家が民衆の涙を操って世論を誘導しようとする場面が描かれる。

現代でも、政治家や芸能人の謝罪会見で「あの涙は本物か演技か?」と議論になる。涙の真偽を見抜こうとする人間の本能は変わらない。

涙が結ぶ三つの世界

涙の文化史を辿ると、涙が三つの異なる領域を結んでいることが分かる。

個人の領域では、涙は言葉にならない感情の出口になる。一人で映画を見て泣いたとき、心の奥にある複雑な気持ちが涙となって表れる。

社会の領域では、涙は人と人をつなぐ合図として機能する。誰かが泣いているのを見ると、多くの人が「何とかしてあげたい」と感じる。涙は共感を呼び起こし、集団の結束を強める働きをする。

宗教や芸術の領域では、涙は日常を超えた体験への入り口となる。美しいものに感動して涙したり、神聖な場で涙を流したりするとき、涙は特別な意味を持つ。

時代とともに変わる涙のルール

現代では涙に対する考え方が変化している。「男性も涙を見せてよい」「泣くことは健康的だ」といった価値観が広まりつつある。昔は「男らしくない」とされた涙が、今では「人間らしい」と評価される場面も増えた。

感情表現のルールは固定されたものではない。社会の変化とともに、少しずつ書き換えられていく。

涙に刻まれた人間の歴史

人間が涙を流すようになって数百万年。この小さな液体に、これほど多様な意味が込められているのは興味深い。涙は今も、私たちがどんな存在で、何を大切にし、どのような世界を生きているかを映し出している。

あなたが最後に涙を流したのはいつだろう?その涙には、人類が積み重ねてきた長い歴史の一部が含まれていたのかもしれない。

参考文献

Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure. American Journal of Sociology, 85(3), 551-575. https://doi.org/10.1086/227049

Lutz, C. A. (1982). The domain of emotion words on Ifaluk. American Ethnologist, 9(1), 113-128. https://doi.org/10.1525/ae.1982.9.1.02a00070

Vingerhoets, A. J. J. M., & Bylsma, L. M. (2016). The riddle of human emotional crying: A challenge for emotion researchers. Emotion Review, 8(3), 207-217. https://doi.org/10.1177/1754073915586226