目次

はじめに

「幸福は測れるのか?」――少し不思議な問いかもしれませんが、近年は研究の世界でも真剣に議論されています。たとえば心拍のリズムや、呼吸の安定度、ホルモンの増減。もしこうした生理現象に「幸せのサイン」が隠れているとしたら、数字で自分の幸福度を確かめられるかもしれないのです。

もちろん、幸福という感覚は人によっても状況によっても揺らぎます。単なる数字で割り切れない多面性があるからこそ、私たちは「本当に幸福を測れるの?」と慎重にならざるを得ません。そこで本稿では、自律神経とホルモン(内分泌系)を中心に、「幸せの身体サイン」を追いかけてみたいと思います。

幸せのバイオリズム:身体に刻まれる「うれしさ」

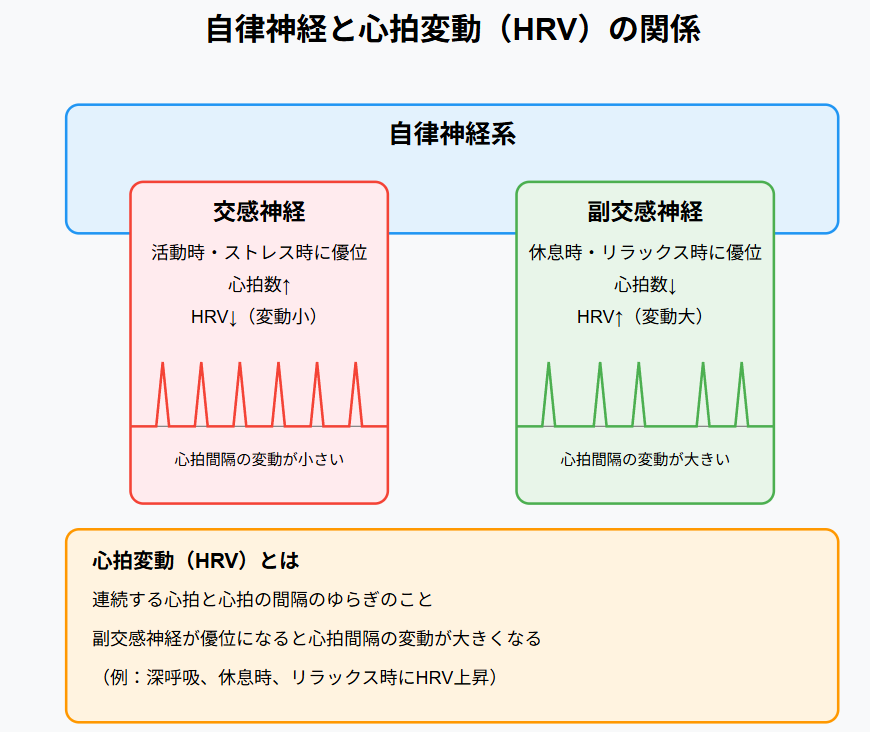

私たちの身体には、自律神経という調整役が組み込まれています。交感神経と副交感神経がシーソーのように働きながら、心拍数や呼吸、消化などをコントロールしているわけです。幸せを感じる瞬間は、しばしば副交感神経が優位になることが多いと考えられています。

心拍変動が伝える「心のしなやかさ」

自律神経の働きを捉える指標として、心拍変動が注目されています。HRVとは、連続する心拍と心拍の間隔のゆらぎのことで、これは単なる心拍数の速さや遅さだけでは読み解けない“変動パターン”を映し出します。副交感神経が優位になると心拍間隔の変動が大きくなるため、たとえばゆったりと深呼吸しているときや休んでいるときにHRVが上昇しやすいのです。

研究によれば、日常的にポジティブな感情が強い人は、ストレスを受けてもHRVがあまり下がりにくいとの報告があります(Sveinsdóttirら, 2023)。これは、精神的な衝撃を受けたときでも“心のしなやかさ”を保ち、より早く落ち着きを取り戻せる能力と関係しているのではないかと考えられています。実際、心理学の領域でも、レジリエンス(回復力)という概念との関連が注目されており、HRVが高い人ほど日々の生活ストレスに巻き込まれにくいという説が強まっています。

「ワクワク」を映す皮膚電気反応

もう一つ、自律神経の影響を受ける生理指標として皮膚電気反応(GSR/EDA)があります。これは手のひらや指先などの発汗量の変化によって、皮膚の電気抵抗値が上下する現象を捉える方法です。発汗は交感神経の活動と密接に関わっているため、強い興奮や驚き、あるいは期待感など“感情の高まり”が大きいほど、皮膚電気反応が顕著になります。

たとえば、初デートで相手と会う直前にどきどきして手汗をかく瞬間や、絶景スポットで「うわあ、すごい!」と胸が躍る場面では、GSR/EDAが上昇しやすいと考えられます。ただし、興奮が「ポジティブ」なのか「不安や緊張によるもの」なのかを区別するには、他の情報と組み合わせる必要があります。皮膚電気反応だけを見て「幸福度が高い」とは判断しきれないわけです。それでも、「どんなときに心が揺さぶられやすいか」を客観的に知る手がかりとしては有用であり、“身体がどんな刺激に敏感に反応するのか”を可視化してくれます。

幸せの化学:ホルモンたちは語る

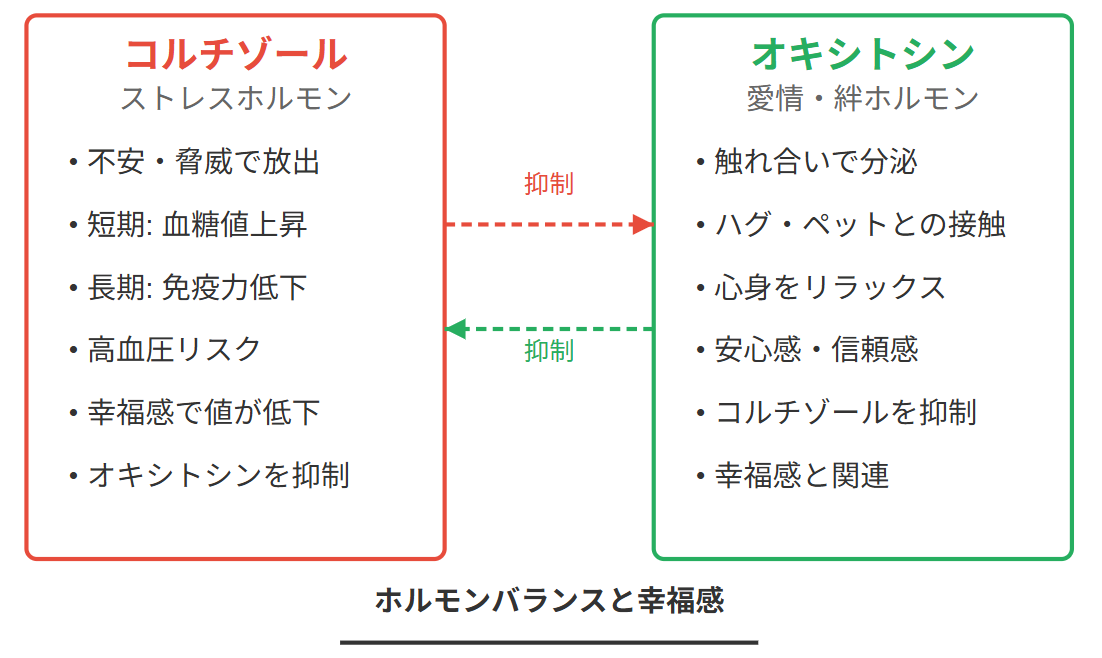

自律神経とともに、ホルモン(内分泌系)も私たちの気分や感情に大きく影響します。ホルモンは血液を通じて全身をめぐり、脳を含む各器官に情報を伝える化学物質です。ここでは、ストレスとの関連で語られるコルチゾールと、“ぬくもりの信号”として広く知られるオキシトシンを取り上げます。

コルチゾールの“静かな悲鳴”

コルチゾールは「ストレスホルモン」として有名で、脅威や不安を感じると血液中に放出されやすくなります。短期的には血糖値を上げ、身体を活動モードにする役割も果たすため、生き延びるうえで必須のホルモンです。しかし、長期的に高いレベルが続くと免疫力の低下や高血圧につながりやすいと指摘されています。

実際、ポジティブな感情を抱きやすい人ほどコルチゾールの値が低く抑えられるという研究があります(Steptoeら, 2005)。たとえば、毎日の気分を自己報告してもらい、そのうえで唾液コルチゾールを採取してみると、幸福感が高いと感じている人のほうがストレス反応が緩やかだった――という結果が出ることがあるのです。コルチゾールがあまり上昇しないということは、身体が「大丈夫」「安心できる」と判断しているサインともいえます。コルチゾールの値を日常的に追跡することで、自分がどんな場面でストレスを受けやすいかを客観的に把握できるかもしれません。

オキシトシンの“ぬくもりの信号”

オキシトシンは「愛情ホルモン」「絆ホルモン」とも呼ばれ、家族や友人、恋人、あるいは動物と触れ合うときに分泌が促されるといわれています(Schneiderら, 2023)。人とハグしたり、ペットを抱きしめたり、あるいはマッサージを受けてリラックスするとき、私たちの体内ではこのホルモンが増え、心身を和らげる方向へ働きかけると考えられます。

加えて、オキシトシンが増加するとストレスホルモンであるコルチゾールが低下するとの報告もあり、安心感や信頼感が満たされている状態を示す指標の一つと見ることができます。ただし、オキシトシンが高ければ絶対に幸福というわけではありません。個人差や環境要因、さらには瞬間的な体調などによって、ホルモン分泌はさまざまに変化します。あくまで「人との結びつきを感じるときに増えやすい傾向がある」ホルモンとして理解しておくと、より正確な捉え方になるでしょう。

測れる幸福、測れない幸福

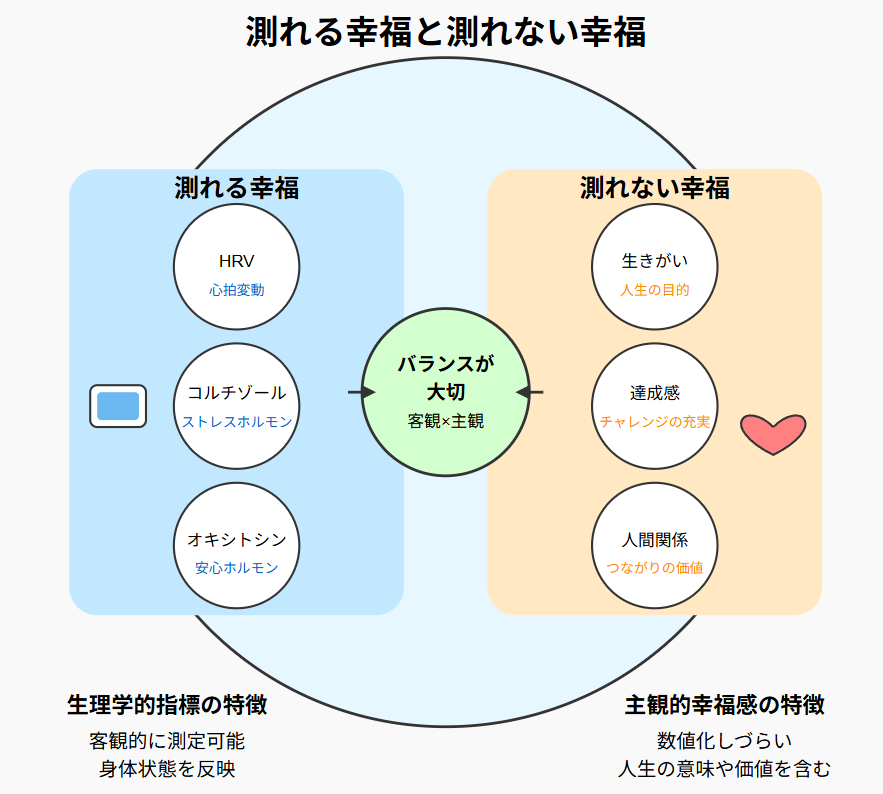

こうした生理学的指標(HRV、GSR/EDA、コルチゾール、オキシトシンなど)が進化すると、「幸福は数字で管理できるのでは?」という期待が高まります。スマートウォッチや簡易採取キットなど、日常生活で手軽に測定できるツールも近年増えてきました。たとえば、自分のHRVをモニタリングし、「今日はなぜか数値が低いから、少し散歩してリラックスしよう」と行動を変える人もいるかもしれません。唾液コルチゾールを定期的にチェックすれば、「どのタイミングで強いストレスを感じているのか」を客観的に見つけられる可能性もあります。

しかし、ここには限界もあります。まず、これらの数値が映し出すのはあくまで「状態」であって、私たちが人生でどんな目的や価値観を大切にしているのかという“生き方の全体像”までを測定できるわけではありません。たとえリラックス状態(HRVが高く、コルチゾールが低い)であっても、「本当にこれが自分にとっての幸せだろうか?」と悩むことは十分あり得るのです。

また、幸福とは単にストレスが少ないだけではなく、ときに大きなチャレンジや自己実現のプロセスを通して得られる充実感でもあります。数値上は多少ストレスが高くても、「やりがいある仕事に打ち込めている」という実感がある場合、本人はむしろ幸せと感じるかもしれません。つまり、生理指標は幸福の一つの側面(安心感や落ち着き、ポジティブな覚醒など)を示してくれますが、それが“すべて”を語るわけではないのです。

では、生理学的指標は無意味かといえば、決してそうではありません。ストレスや気分に対して自分の体がどう反応しているかを知ることは、健康管理やメンタルケアの観点で大きな意味を持ちます。自律神経の乱れを早期にキャッチしたり、ホルモン分泌のパターンを把握することで、心身両面のセルフケアにつなげられるでしょう。こうした客観的データと、主観的な幸福感(自分でどう感じているか)を両方照らし合わせることで、より充実したウェルビーイングを育んでいく手がかりが得られるのではないでしょうか。

おわりに

私たちはここまで、自律神経やホルモンといった生理学的指標を通して「幸福」を眺めてきました。しかし、人生そのものは単なる「状態」の連続ではありません。むしろ物語のように、平穏な日常から何らかの破綻が起き、そこを乗り越えて新たな日常へ移っていく――そんな流れが幾度となく繰り返されます。ときには、その破綻にあえて飛び込むことが、あるいは破綻を抱えながら進むことが、意外な幸せにつながるかもしれません。

人生を地図に例えるならば、生理学的指標が示すのはあくまで「どこにいるか」という地点情報だけです。本当に大切なのは、地図全体を見渡しながら、直感に逆らってアンチウェルビーイングの道をあえて選ぶ勇気を持つことではないでしょうか。数字や数値化された身体の声と、自分が紡ぐ物語を重ね合わせて、幸せの中を歩んでいきたいものです。

参考文献

Hachenberger, J., Li, Y. M., Siniatchkin, M., Hermenau, K., Ludyga, S., & Lemola, S. (2023). Heart Rate Variability's Association with Positive and Negative Affect in Daily Life: An Experience Sampling Study with Continuous Daytime Electrocardiography over Seven Days. Sensors (Basel, Switzerland), 23(2), 966. https://doi.org/10.3390/s23020966

Steptoe, A., & Wardle, J. (2005). Positive affect and biological function in everyday life. Neurobiology of aging, 26 Suppl 1, 108–112. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2005.08.016

Schneider, E., Hopf, D., Aguilar-Raab, C., Scheele, D., Neubauer, A. B., Sailer, U., Hurlemann, R., Eckstein, M., & Ditzen, B. (2023). Affectionate touch and diurnal oxytocin levels: An ecological momentary assessment study. eLife, 12, e81241. https://doi.org/10.7554/eLife.81241