目次

はじめに

心は目に見えないから厄介である。

怪我であれば包帯を巻いていれば、その痛みや苦しみが理解できる。肺炎であればその高熱や咳き込む様子で同情されることもあるだろう。しかし、心の痛みは、表立って目に見えるものではない。それ故、心の苦しみは理解されることが少なく、ときには「頑張って」などの筋違いの言葉をもらうこともある。

心の苦しみを引き起こすものは色々あれど、「いじめ」というのは、その大きな割合を占めるものではないだろうか。

ではこのいじめはどのようにして引き起こされるのか、何が原因なのだろうか。

今回の記事では、学校で引き起こされる「いじめ」のメカニズムについて社会学的に考察したモデルをいくつか紹介し、その理解を深めようと思う。

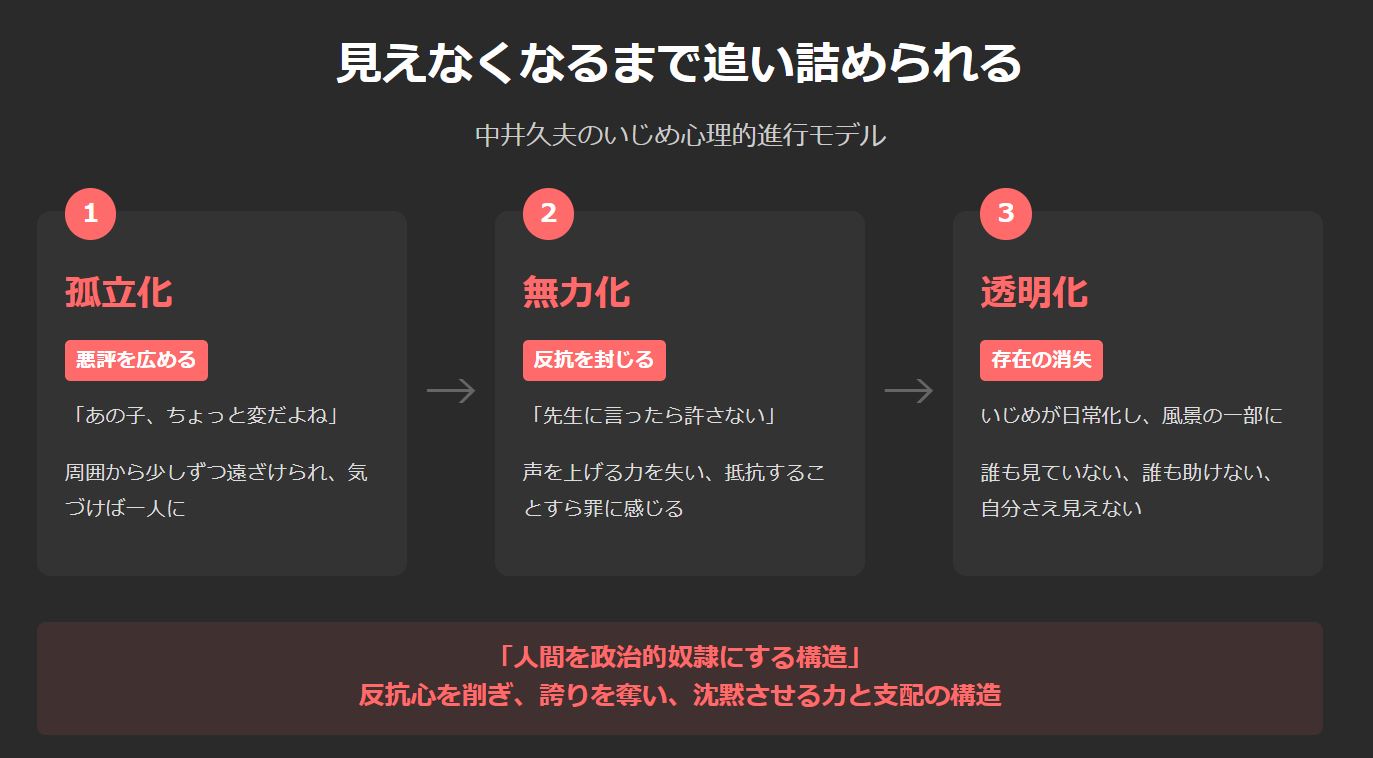

見えなくなるまで追い詰められる:中井久夫の進行モデル

まず紹介したいのは精神科医・中井久夫が示した、いじめの「心理的進行モデル」である。中井は、いじめが進む過程を「孤立化 → 無力化 → 透明化」という三段階に整理している。

最初の段階は「孤立化」。加害者は被害者に対して悪評を広め、まわりの子たちを少しずつ遠ざける。「あの子、ちょっと変だよね」――そんな言葉が教室にじわじわ広がり、ある日、気づけば誰も隣に座っていない。被害者は何が起きているのか分からないまま、ひとりになっていく。

次は「無力化」。少しでも反発すると、報復が待っている。「先生に言ったら許さない」「泣いたら終わりだよ」。そんな言葉で縛りつけられ、声を上げる力を失っていく。まるで、反抗することすら罪のように思えてくる。

そして最終段階が「透明化」。いじめは日常化し、クラスの風景の一部になる。誰も見ていないようで、誰も助けようとしない。本人でさえ、自分の存在が誰にも気づかれていないように感じてくる。この段階まで進むと、大人に助けを求めることすら「みっともない」と感じ、沈黙を選んでしまうこともある。

中井は、これは「人間を政治的奴隷にする構造」だと言った。反抗心を削ぎ、誇りを奪い、そして沈黙させる。そこには力と支配の構造がある。

空気がすべてを支配する:内藤朝雄の群生秩序

次に、社会学者・内藤朝雄が指摘するのは、学校という場に特有の「空気」である。

彼は、日本の学校を「心理的な過密飼育の檻」と呼んだ。閉じた人間関係。逃げ場のない環境。警察や司法などの公権力の不在。そこで起こるのが「群生秩序」という名の小さな社会のルールである。

群生秩序とは、誰が正しいかではなく、「みんながそうしているか」で物事が決まる秩序だ。いじめが始まっても、「止めるのは空気が読めない」「自分が次に狙われるかもしれない」――そう思えば誰も動けなくなる。クラス全体が一つの空気に支配され、沈黙が普通になる。

内藤は、この状態が「全能感の発動」を助長するとも指摘する。加害者は、自分の言動一つでクラスの空気を動かせると思い込む。「この子はみんなで無視しよう」と言えば、そうなる。人を支配する快感。その全能感こそが、いじめを続けさせる原動力になる。そして全能感を欲する背景には、家庭や学校などで抑圧されていることも関係する。

つまり、いじめは特別な性格の子が起こすものではなく、誰でも巻き込まれる空気と構造の中で起こるのだと、内藤は示している。

いじめを支えてしまうクラスの構造:森田洋司の四層モデル

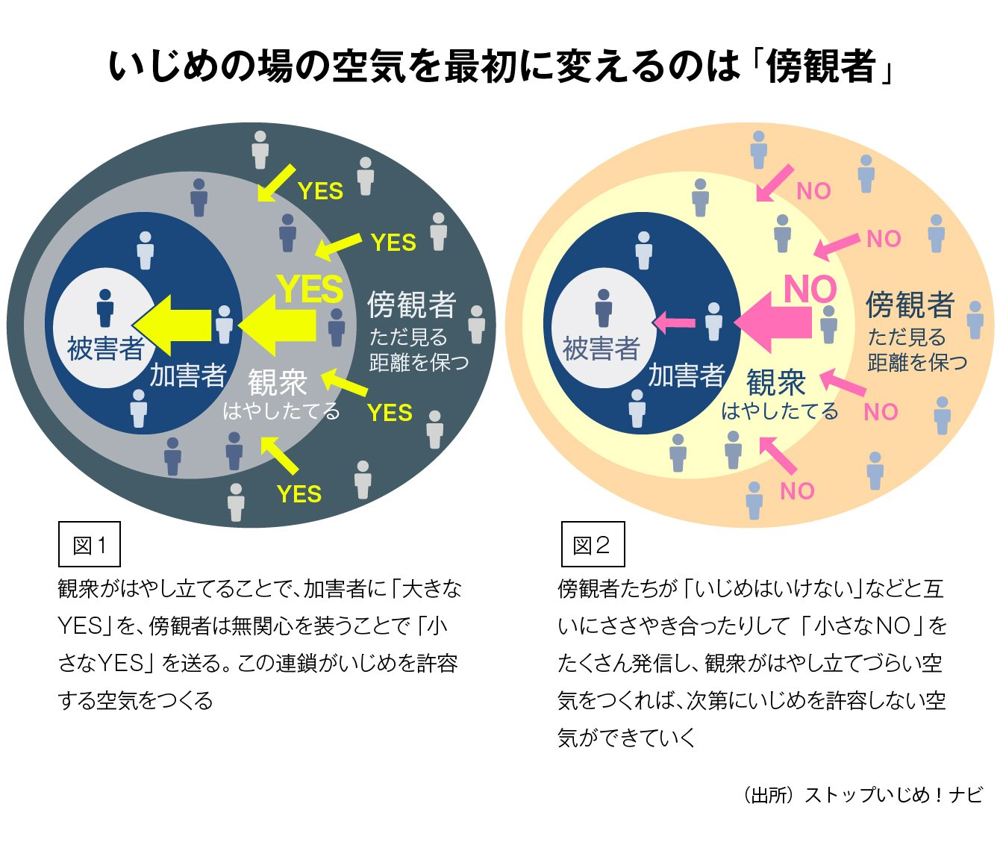

三人目の研究者・森田洋司は、いじめが「加害者と被害者」だけの関係で起きているのではないことを示した。

彼が提唱した「いじめの四層構造モデル」では、いじめは以下の4つの役割から成り立っている。

- 加害者:いじめをする人

- 被害者:その対象になる人

- 観衆:それを見て笑ったり、面白がったりする人

- 傍観者:何もせず、見て見ぬふりをする人

観衆が笑えば、加害者は勢いづく。傍観者が沈黙すれば、いじめは正当化される。「何もしていない」と思っていても、その何もしないことが、いじめを支えてしまっている場合もあるのだ。

逆に言えば、観衆や傍観者が「それはおかしい」と声をあげれば、空気は変えられる。誰もが「いじめを止める側」になれるということでもある。

その「苦しみ」は、どこから来ているのか?:北澤毅の問い

最後に、北澤毅という教育社会学者の視点を紹介したい。

彼は「いじめは死にたくなるほどつらい」という語り自体が、テレビや報道によって社会に作られてきた"物語"なのではないか?と問う。

もちろん、いじめがつらいのは事実だ。けれど、あまりにその「つらさ」が強調されすぎると、「いじめられたら死ぬしかない」という固定観念を生む危険もあると彼は指摘する。

では、どうすればいいのか。

北澤は、「いじめを語る物語」を変える必要があるという。例えば、「いじめに遭ったけれど、自分は生きている」「助けてくれた人がいた」「逃げることは悪くない」。そうした新しい物語を語れるようになることが、被害者にとっての希望になる。

人は、自分の体験をどう語るかによって、未来の意味も変わってくる。北澤の言葉は、いじめの苦しみを「語り直す」ことの大切さを教えてくれている。

おわりに

いじめは、個人の問題というより、社会的な構造によって引き起こされる現象だ。

私たちは、思っている以上に周囲の空気に流されやすい。確固たる自分を持ち、信念に沿って行動できる人は多くない。感じ方さえも、環境によって変わってしまう。街角のホームレスが視界から消えてしまうように。

人間を善なるものとして育てようという考え方は尊い。けれど同時に、私たちは生存競争を生き抜いてきた生物の末裔でもある。その根底には、太古の攻撃性や狡猾さが今も息づいている。社会とは、そうした本能をどうにかコントロールするために作られたものだ。

いじめを生む原因が社会の仕組みにあるなら、それを変える努力が必要だ。もしすぐに変えられないなら、少なくともそのリスクを理解し、慎重に運営しなければならない。

人間は未完成であり、社会もまだ発展途上だ。だからこそ、人間の良い部分を引き出すような仕組みを、これからも模索し続ける必要があるのではないだろうか。

参考文献

- 北澤毅(2015)『「いじめ自殺」の社会学――「いじめ問題」を脱構築する』世界思想社.

- 内藤朝雄(2001)「いじめの社会理論――その生態学的秩序の生成と解体」柏書房.

- 内藤朝雄(2009)『いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか』講談社現代新書.森田, 洋司(2010)『いじめとは何か:教室の問題、社会の問題』中央公論新社.

- 中井久夫(1997)『アリアドネからの糸』みすず書房.