目次

はじめに

愛というものは、古くは神話や文学のなかで神秘的かつドラマチックに描かれてきた。しかし、長い進化の歴史を踏まえると、愛には「生き延びて子孫を残す」という目的に沿った合理的なしくみが隠されていると考えられる。本稿では、進化論の基本である「適者生存」を出発点に、進化心理学の視点から愛の成り立ちを探ってみたい。

進化論と「イケてる」資質

進化論の要にあるのは「適者生存」である。あらゆる生物には、生き延びて子孫を残そうとする共通の目的がある。そのためには、環境にうまく適応できる“イケてる”資質を身につける必要がある。たとえば、氷河期であれば体温を一定に保てる哺乳類が爬虫類より優位に立ち、サバンナ地帯では、高所の葉を食べるための長い鼻をもつ象が短い鼻の象よりも生き延びやすい。このように、有利な特徴をもった個体が生き残り、その特性を子孫へ伝えることで、種は存続してきたのだ。

人間も例外ではなく、身体能力や知性だけでなく、心理的側面や行動パターンもまた、そうした環境適応の過程で選ばれてきた“イケてる”性質の産物だと考えられる。これが進化論の基本的な見方である。

進化心理学が語る三要素と母子愛との関係

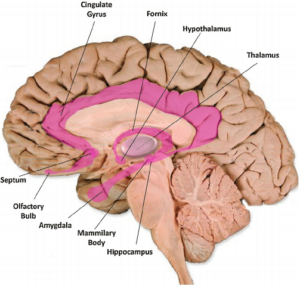

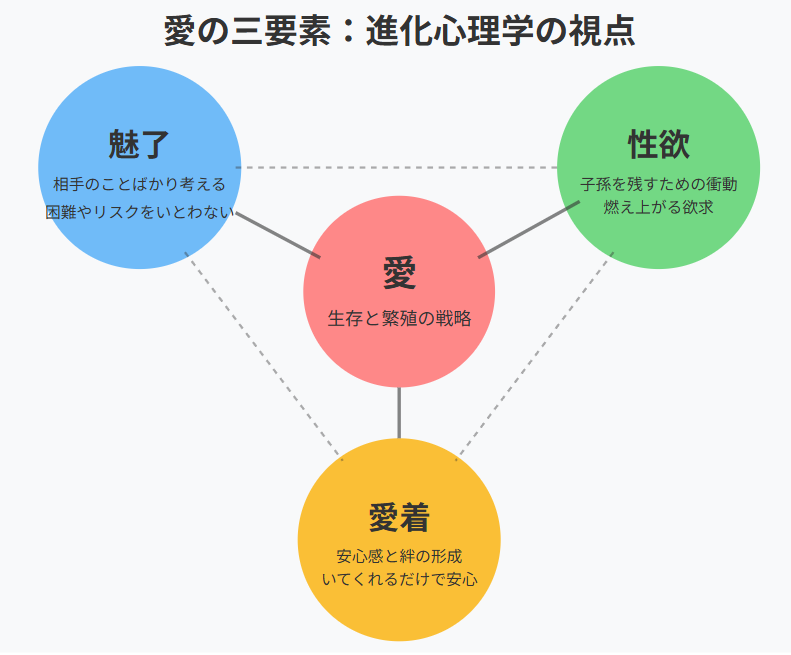

進化論を人間の心理や行動に応用するのが進化心理学である。ある神経心理学者は、愛を「魅了」「性欲」「愛着」の三つの要素で説明している。

まず「魅了」である。恋に落ちた相手のことばかり考え、どんな苦労やリスクを伴っても相手と一緒にいたいという強烈な思いは、アルコール依存症者の渇望にたとえられるほどだ。この魅了があるからこそ、相手との距離を一気に縮め、関係を深めようとする。

次に「性欲」である。出産には大きなリスクがある。特に人間の場合、女性は妊娠・出産の過程で命を落とす可能性があり、出産後も育児には多大な労力と時間が必要となる。それにもかかわらず、男女は子どもをもうける行動に踏み切る。これは、生存戦略としての性欲が、不安や負担を上回るほど強力なエネルギーをもつからだと考えられる。たとえば、鳥が派手な羽根飾りやダンスでメスを惹きつけるように、人間もまた互いに魅力をアピールし合う。こうした強い衝動があるからこそ、命の危険や育児の大変さをいとわず、子孫をつくる方向へと突き動かされるのである。

最後に「愛着」である。これは、子どもがお気に入りの毛布や人形を肌身離さず安心感を得るのと同じで、大人にとっても長く共に過ごしたパートナーの存在が「そばにいるだけで落ち着く」という感情を生む。人間は、この愛着によって関係を安定させ、協力し合いながら子どもを育てるのだ。

さらに興味深い説として、男女の愛は母子愛からのスピンアウトだとする見解がある。母親が赤ん坊に強く惹かれている様子は、「魅了」に近いといえるし、赤ちゃん言葉で話す場面は母子間のやりとりそのものを思わせる。母子間の絆のほうが男女関係より歴史が古いことを考えれば、この強力な愛着のメカニズムが男女の愛にも転用されたという解釈は、進化論的にも十分に説得力がある。

おわりに

以上のように、愛は単なるロマンティックな感情ではなく、長い進化の歴史のなかで培われた合理的な戦略としての側面をもっている。生き延びて子孫を残すために、私たちの心には「魅了」「性欲」「愛着」という強力な原動力が組み込まれたのだ。こうして視点を広げてみると、日常のときめきや切なさも、はるか昔から繰り返されてきた生命の営みの一端であると実感できる。愛の背後にある、神秘と合理性が絶妙に交錯するところにこそ、人間の心の奥深さが潜んでいるのかもしれない。

参考文献

- Bode, A. (2023). Romantic love evolved by co-opting mother–infant bonding. Frontiers in Psychology, 14, Article 1176067. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1176067

- Bode, A., & Kushnick, G. (2021). Proximate and ultimate perspectives on romantic love. Frontiers in Psychology, 12, Article 573123. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.573123

- Buss, D. M. (2019). The evolution of love in humans. In D. M. Buss (Ed.), The evolution of desire: Strategies of human mating (2nd ed., pp. 42–64). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108658225.004

- Fisher, H. E. (1998). Lust, attraction, and attachment in mammalian reproduction. Human Nature, 9(1), 23–52. https://doi.org/10.1007/s12110-998-1010-

- Fletcher, G. J. O., Simpson, J. A., Campbell, L., & Overall, N. C. (2015). Pair-bonding, romantic love, and evolution: The curious case of Homo sapiens. Perspectives on Psychological Science, 10(1), 20–36. https://doi.org/10.1177/1745691614561683

- Kushnick, G. (2022). Evolutionary perspectives on human pair-bonding: Reconciling the major paradigms [Preprint]. OSF. https://doi.org/10.31234/osf.io/vesgq

- Machin, A. J., & Dunbar, R. I. M. (2011). The brain opioid theory of social attachment: A review of the evidence. Behaviour, 148(9–10), 985–1025. https://doi.org/10.1163/000579511X596624

- Panksepp, J. (2006). Emotional endophenotypes in evolutionary psychiatry. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 30(5), 774–784. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2006.01.004

- Pearce, E., Wlodarski, R., Machin, A., & Dunbar, R. I. M. (2017). Variation in the β-endorphin, oxytocin, and dopamine receptor genes is associated with different dimensions of human sociality. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(20), 5300–5305. https://doi.org/10.1073/pnas.1700712114