目次

はじめに

「人はなぜ幸せを求めるのか?」と聞かれたら、多くの人が「幸福になりたいのは当たり前」と答えるでしょう。でも、いざ「そもそも『幸せ』って何?」と問われると、答えに窮してしまうかもしれません。私たちは、より良い暮らしや心地よい感情を求める一方で、「本当にこれが幸せなのか?」と迷うことがあります。

古代ギリシアの哲学者たちは、この「幸せ」というものを「よく生きる状態」としてとらえ、その鍵として「徳(とく)」という概念を重視しました。現代では「あの人は徳が高い」と言うと、なんだか堅苦しく聞こえるかもしれません。しかし、哲学的に言う「徳」は単に道徳に優れているという意味ではなく、「人間らしくより充実した生き方」を支える特性を指します。

本稿では、古代から現代まで続く「幸福と徳」の議論を、なるべくわかりやすくお伝えしていきます。途中で功利主義などの考え方にも触れながら、私たちが普段あまり意識しない「徳」というものが、どのように「幸せ」とつながっているのかを見てみましょう。

幸福をめぐる多様な視点

一口に「幸福」と言っても、その中身は人によって様々です。おいしい料理を食べると幸せ、趣味に打ち込むと幸せ、誰かと愛し合うことが幸せ……と、挙げ始めるときりがありません。実は古代ギリシアでは、「幸福」を「エウダイモニア」と呼び、これを単なる一時的な快楽ではなく、「人生全体を通じた充実」だと考えました。要するに、どれだけお金や名声を手に入れたとしても、あるいは一時的に盛り上がる経験をしたとしても、長い目で見て自分が本当に納得できていないなら、それは本当の意味での「幸せ」ではないというのです。

一方で、東洋の伝統にも「幸福」あるいは「安楽」「安心」「極楽」など、同じように聞こえながらも微妙に異なる視点が存在します。たとえば仏教では「苦しみが無くなること」が理想とされますし、儒教では「礼儀や思いやりによって人間関係が調和している状態」が望ましい姿でした。どの文化にも「幸せ」らしき概念はあるものの、その具体的イメージは違うのです。

こうした多様性がある中で、古代ギリシアの哲学者たちは「幸福とはどのように生きることなのか?」を突き詰め、その結果「徳を備えた生き方が大事だ」という結論に行き着きました。彼らが言う「徳」とは、いわば人間性の優れた部分や、性格や行動の良い面を伸ばすことで身に付く心の性質のことです。

徳と幸福の深い関係

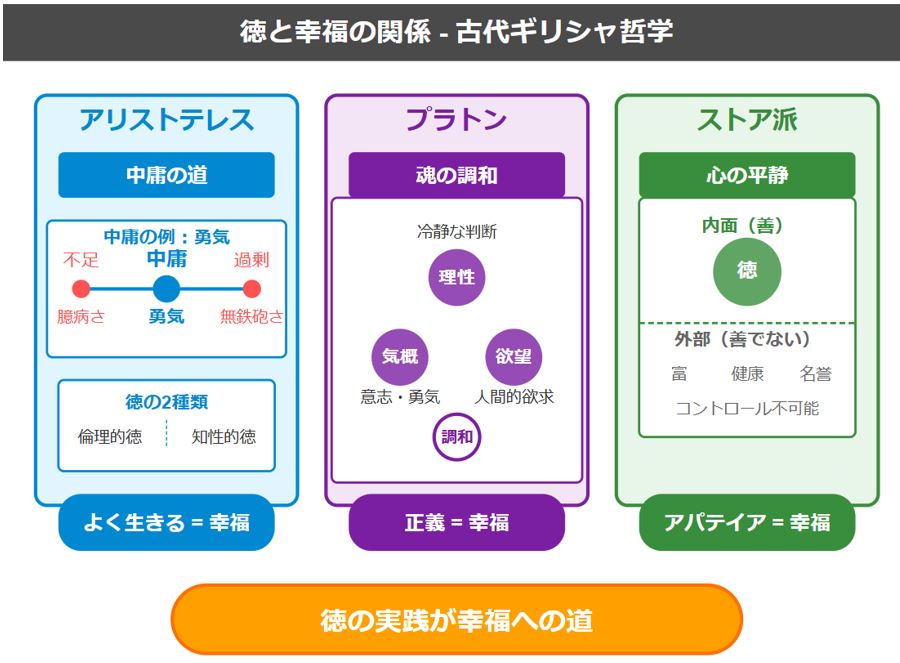

アリストテレスの示す道

「幸福には徳が欠かせない」と言えば、真っ先に名前が挙がるのがアリストテレスです。彼は著書『ニコマコス倫理学』の中で、「幸福(エウダイモニア)は人間の最終目標であり、それを得るためには徳を身につけて行動することが必要だ」と説きました。

アリストテレスが言う「徳」には、勇気や節度、正義、思いやりといった「倫理的徳」と、知恵や深い思慮などの「知性的徳」があります。これらを行動を通じて習慣的に身につけ、極端に走らず「中庸」を保つことができるようになると、「よく生きる」ことが実現されると考えました。例えば、「勇気」は何も恐れない無鉄砲さでもなく、逃げ続ける臆病さでもない。そのちょうど中間を実行できるバランス感覚が重要なのです。

プラトンの「魂の調和」

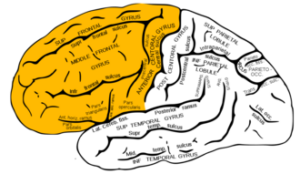

アリストテレスの師であるプラトンもまた、「徳と幸福」の関係を深く考えました。プラトンは、魂の中に「理性」「気概(意志)」「欲望」の3つがあるとし、これらが調和したときに正義と呼ばれる理想の徳が実現し、結果として人間としての最善の在り方(幸福)に近づくと主張しました。

例えば、「理性」は物事を冷静に判断し、「気概」は意志や勇気を保ち、「欲望」は人間的な楽しみを追求する部分です。どれか一つが強すぎたり弱すぎたりするとバランスを崩しますが、うまく調整されていれば豊かな心の状態が生まれ、その延長で幸福を体験できると考えたわけです。

ストア派の「心の平静」

さらにストア派の哲学者(ゼノン、セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウスなど)は「徳を唯一の善」とまで言い切りました。彼らによれば、富や健康といった外的条件は、確かにあるに越したことはないが、それ自体は「善」ではない。唯一、本当に善と呼べるのは私たちの内面にある「徳」だけであり、これをしっかり身につけることで、どんな境遇になっても揺るがない平静さ(アパテイア)を保てるのだと説きました。

「他人の評価や環境がどう変わろうと、心が動揺しない状態」には憧れる人も多いでしょう。現代で言えば、ストレス対策やレジリエンス(逆境から立ち直る力)にも通じる考え方です。

功利主義から見る徳の役割

こうした「徳が幸福の要」とする考え方とは別の方向から「幸福」を分析したのが、近代以降に確立された「功利主義」です。ジェレミー・ベンサムやジョン・スチュアート・ミルがその代表で、彼らは「最大多数の最大幸福」を道徳や社会の判断基準としました。

功利主義の視点

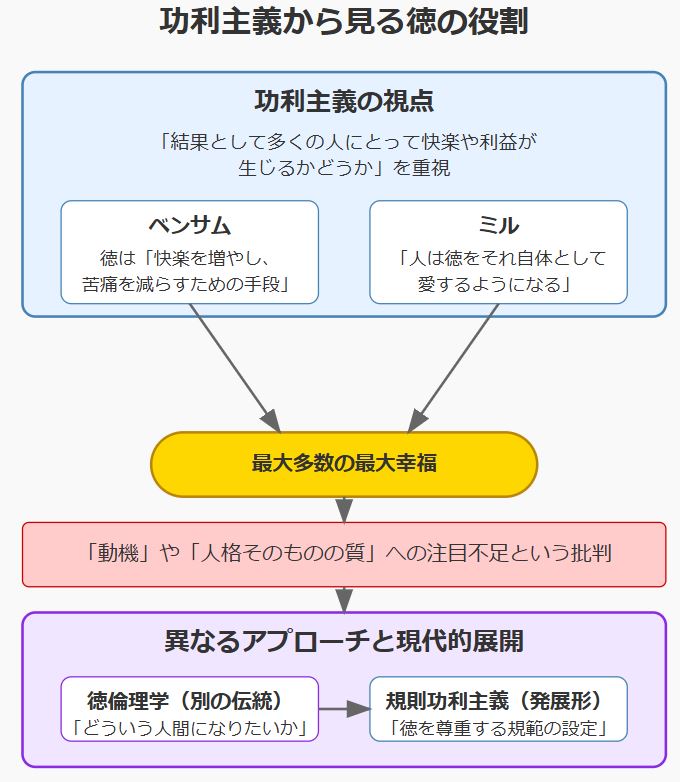

功利主義では基本的に、「結果として多くの人にとって快楽や利益が生じるかどうか」が重視されます。そのため、徳そのものを内在的に尊いものと考えるのではなく、「徳を持つ人や社会の方が、結果的に幸福が大きくなるなら、徳は大切だよね」という位置づけになるわけです。

ベンサムは徳を「快楽を増やし、苦痛を減らすための手段」として見ていました。これに対し、ミルはさらに進めて、「長い目で見れば、人は徳をそれ自体として愛するようになる」とし、徳が習慣化されるとそれ自体が幸福の一部になることもある、と考えています。

徳倫理学との相補性

功利主義は「結果最優先」の考え方であり、それが社会的にわかりやすいメリットをもたらす一方、「動機」や「人格そのものの質」に十分目を向けていないのではないか、と批判されることがあります。そこで注目されるのが「徳倫理学」の考え方です。

徳倫理学は「どんな行為が役に立つか」だけでなく、「どういう人間になりたいのか」を問うアプローチです。これは功利主義の「結果」を補う形で「人格や美徳を大事にしよう」と訴えるものとも言えます。最近では「規則功利主義」という立場もあり、「皆が守ると社会全体の幸福が高まるようなルール(=徳を尊重するような規範)を設定すべきだ」と主張するものです。結果、功利主義でも徳を重んじる流れが生まれつつあります。

現代社会と徳

現代心理学から見た徳の意味

近年、心理学、特にポジティブ心理学の分野では、感謝や思いやり、希望などの「徳性」に近い資質を育むことで、個人の幸福感が向上するという研究が盛んです。マーティン・セリグマンは、自己の強みや徳目を知り、それを日常生活で活かすことが人生の充実をもたらすと指摘しています。これは、アリストテレスらの伝統的な徳の考え方を、科学的に検証した形と言えるでしょう。

多様化する価値観の中で

一方、SNSやグローバル化などによって情報が飛び交う現代社会では、「これさえあれば幸せ」という定型はますます通用しなくなっています。その結果、「徳なんて堅苦しい」と感じる人もいれば、「自分が幸せならそれでいい」という考え方も一般的になりがちです。

しかし、だからこそ「社会の中で自分がどうありたいか」「自分は何を大切にして生きたいのか」を考える上で、徳の視点は今なお意味を持つのではないでしょうか。たとえば「誠実でありたい」「他人を思いやれる自分になりたい」という願いは、まさに徳倫理の延長にあります。それを自分なりに育むことで、人生の充実度が増す可能性がある――と多くの哲学者や心理学者は主張しているのです。

おわりに

今回、私たちは「幸福と徳」というテーマを古代ギリシアから現代にわたって眺めてきました。アリストテレスやプラトン、ストア派に共通するのは、「人が本当に満ち足りた状態になるためには、その人自身の内面が磨かれていることが大切」という考え方です。功利主義は別の角度から幸せを分析しましたが、それでも最終的には「徳があると結局はみんなの幸福に役立つ」という形で、その価値を認める傾向を持っています。

現代は価値観が多様化し、「これが正しい幸福だ」と一括りに言える時代ではありません。それでも、「どう生きるか」「どういう自分でありたいか」を考える上で、人間の豊かさを引き出す『徳』というキーワードは、今なお私たちの心に深いヒントを与えてくれるのではないでしょうか。日々の行動や選択に、少しでも「徳」の視点を取り入れてみることで、何気ない生活が少しだけ奥行きをもったものになるかもしれません。

参考文献

- Diener, E., & Kesebir, P. (2013). A virtuous cycle: The relationship between happiness and virtue. In K. M. Sheldon, T. B. Kashdan, & M. F. Steger (Eds.), Designing positive psychology: Taking stock and moving forward (pp. 341–356). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195373585.003.0021

- James, H. S., Jr. (2011). Is the just man a happy man? An empirical study of the relationship between ethics and subjective well-being. Kyklos, 64(2), 193–212. https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2011.00438.x

- Jurist, E., Greenberg, D., Pizziferro, M., Alaluf, R., & Perez Sosa, M. (2023). Virtue, well-being, and mentalized affectivity. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 26(3), 710. https://doi.org/10.4081/ripppo.2023.710

- Kesebir, P., & Diener, E. (2013). A virtuous cycle: The relationship between happiness and virtue. Social Science Research Network. https://ssrn.com/abstract=2309566

- Martin, M. W. (2007). Happiness and virtue in positive psychology. Journal for the Theory of Social Behaviour, 37(1), 89–103. https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2007.00324.x