目次

はじめに

「幸福は測れるのか?」という問いは、昔から多くの人の興味を引いてきました。最近では、さまざまな生理指標(心拍数やホルモンなど)を使って幸福度を“数値化”しようとする試みが盛んですが、その中心にあるのが「脳」の研究です。脳は感情や思考を生み出す司令塔であり、「幸せを感じるとき、脳の中ではどんな変化が起こっているのか?」という視点は、私たちの“こころ”をより深く理解するうえで欠かせないヒントを与えてくれます。

ただし、脳科学のデータだけですべてがわかるわけではありません。脳は複雑なネットワークのかたまりであり、さらに人間の幸福感は「一瞬の喜び」から「人生全体への満足感」まで含む多層的な概念です。そこで本稿では、専門的な研究をかみ砕きながら、「脳科学がどこまで幸福を説明してくれるか」について見ていきたいと思います。

幸せの神経回路:脳が刻む「うれしさ」

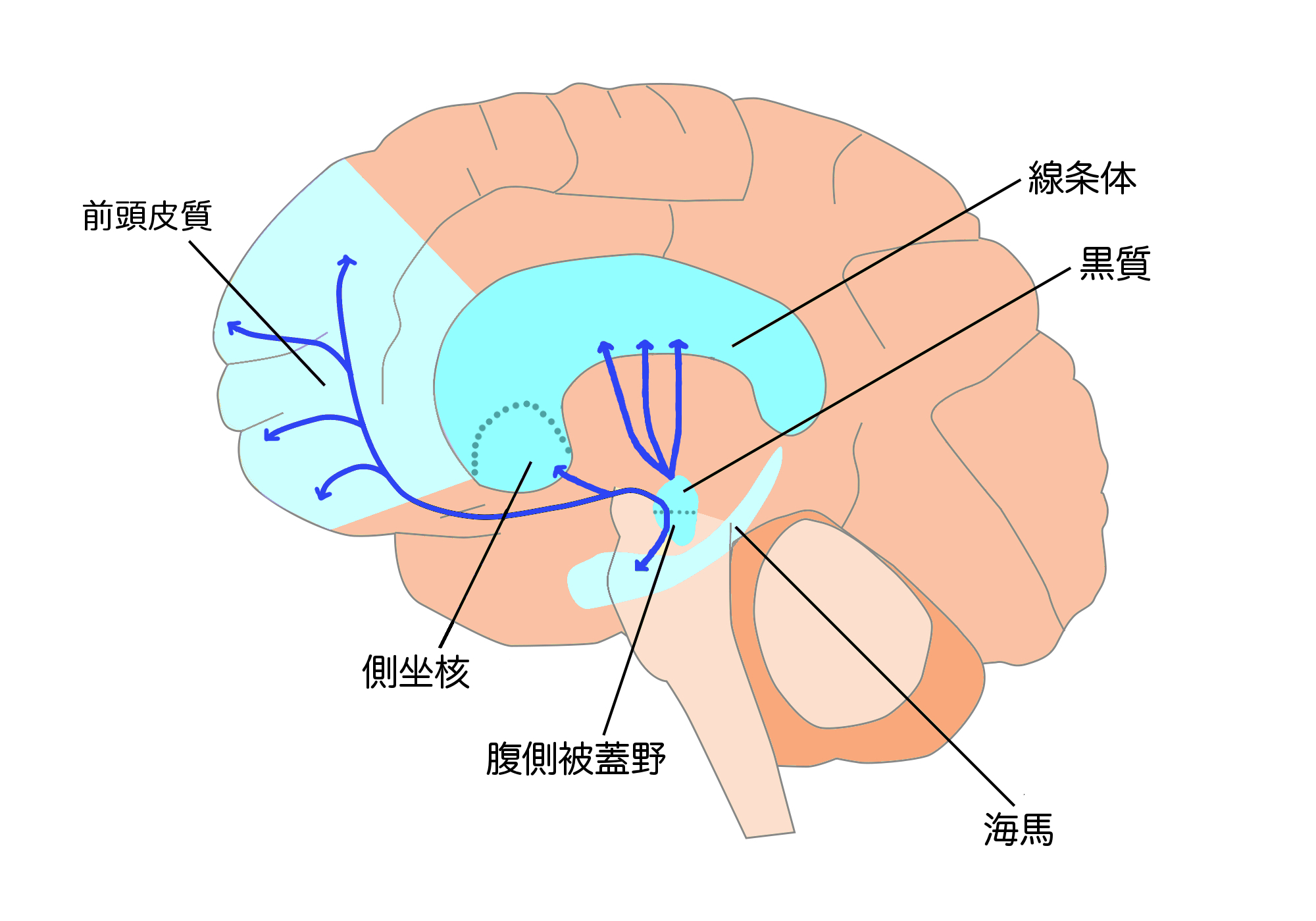

まずは「幸せを感じる仕組み」を脳の回路から覗いてみましょう。脳の中には、やる気や喜びを左右する「報酬系」と呼ばれる回路があり、ここで主に働く神経伝達物質がドーパミンです。おいしいものを食べたり、好きな人と一緒に過ごしたり、夢中になる趣味に没頭したりするとき、報酬系が活発になって「もっと体験したい」「うれしい!」というポジティブな感情を感じやすくなります。

報酬系が伝えるポジティブな持続感

脳科学の研究では、たとえばfMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いて、楽しい映像や音楽を見聞きしているときの脳活動を調べることがよくあります。Hellerら(2013)の実験によると、ポジティブな刺激を与えられたときに線条体や側坐核(いずれも報酬系の一部)の活動が長く続く人ほど、日常生活でも「幸福感が高い」と自己報告する傾向がみられました。これは、「うれしいこと」に出会ったとき、その喜びをどれほど持続させられるかが、普段の幸せの感じ方にも影響している可能性を示唆しています。

ドーパミン経路 | 沖縄科学技術大学院大学(OIST)

ネガティブ反応を抑える脳の仕組み

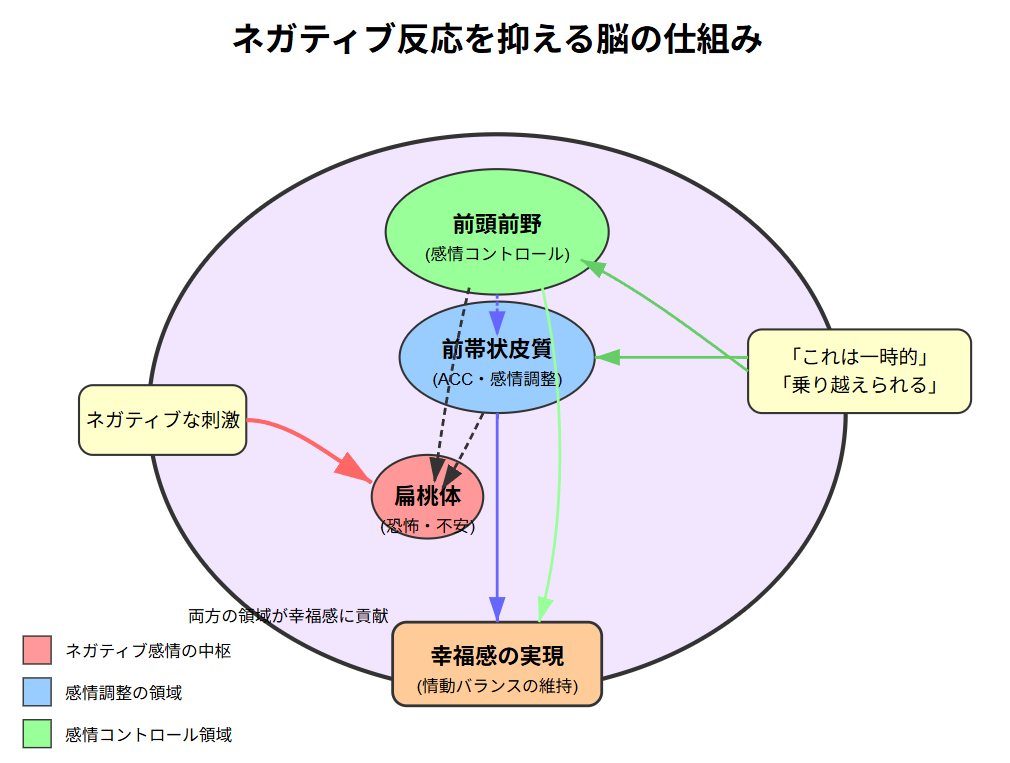

一方で、幸福感を保つには、嫌な出来事や不安な要素から必要以上に落ち込まない、いわゆる「レジリエンス(回復力)」も大切です。脳内では、扁桃体という領域が恐怖や不安などネガティブな感情を強く司りますが、この扁桃体の活動が過度に高まるとストレスを強く感じることがわかっています。Urryら(2004)の研究では、嫌な画像を見せられたときに扁桃体の反応が低めに抑えられる人は、日常的にポジティブな気分を保ちやすいという結果が示されました。

ここでカギを握るのが、前帯状皮質(ACC)や前頭前野など、感情調整を担う領域です。脅威を感じたときでも「これは一時的なもの」「乗り越えられるはず」と脳がうまくコントロールしてくれると、ネガティブ感情の“噴火”を防ぎやすくなるわけです。このように、幸福は「強い快感を味わう力」と「ネガティブ要因を調整する力」の両方がバランスよく働くことで、より安定して実感されると考えられています。

幸せの脳構造:灰白質とウェルビーイング

脳には、活動状態だけでなく「構造」そのものの個人差もあります。MRIを使うと、どの領域の灰白質(神経細胞が集まる部分)が大きいか、あるいは脳のどこが厚いかなどを詳細に知ることができます。これらの構造的差異が長期的な幸福感と関連するのではないか、というのも近年盛んに研究されているテーマです。

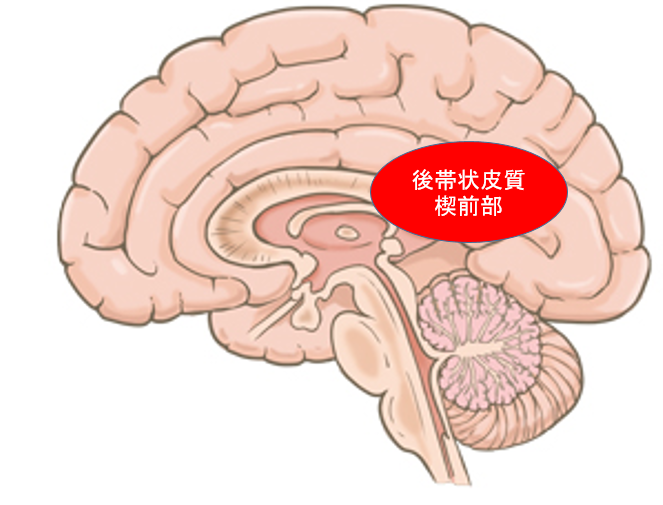

楔前部と後部帯状皮質が示す「自己イメージ」

Satoら(2015)の研究では、楔前部(けつぜんぶ)と呼ばれる内側頭頂葉の一部が大きい人ほど、自己報告による幸福感のスコアが高いという結果が見られました。この部位はしばしば「自己意識」や「意識の統合」に関係すると言われており、たとえば「自分はいまどう感じているのか」「人生をどう受け止めているのか」という内省的な思考にも関与すると考えられています。

また、楔前部に隣接する後部帯状皮質も同様に、幸福感との関連がしばしば報告されています。これらの領域は、ただ単に「うれしい・楽しい」を感じるというより、人生全体への肯定感や意味づけなど、より深いレベルでのウェルビーイングに影響している可能性があります。

前帯状皮質が支える情動調整力

扁桃体のところでも少し触れましたが、前帯状皮質も重要な鍵を握る領域です。恐怖や不安などの強い感情がわき起こったときに、それを必要以上に増幅させないようモニタリングし、前頭前野などと連携してブレーキをかける役割を担っています。Volkowら(2011)の研究など、さまざまな脳イメージングの結果を総合すると、前帯状皮質の働きがしっかりしている人は日常的なストレスに振り回されにくく、幸福感も高めに維持できる傾向があると考えられています。

測れる幸福、測れない幸福

脳科学の発展によって、fMRIやEEGなどの計測機器で「幸せのシグナル」をある程度“見える化”できるようになってきました。さらにウェアラブルEEGヘッドセットなどの技術も進化し、日常生活のなかで脳波を測れる時代が近づきつつあります。たとえば「リラックス状態になると前頭前野の脳波パターンがこう変化する」といった情報を、スマートフォンでリアルタイムにチェックできるかもしれません。

しかし、それで「幸福のすべてがわかる」わけではないところに、このテーマの奥深さがあります。幸福には、目の前の楽しい体験を味わう「瞬間的な喜び」だけでなく、自分の生き方や人生の価値観を見つめる「長期的な満足感」も含まれるからです。脳の一時的な活動パターンだけを見て、「本当にこの人は幸せなのか?」という答えを断定するのは難しいものがあります。

また、脳の計測データが示すのは「現在の状態」や「ある場面での反応」であって、「なぜ、その人がその状態を選んでいるか」という人生の文脈までは完全にはわかりません。ときにはストレスがあっても、夢中で取り組む過程に喜びを感じているかもしれませんし、一見すると安定していそうでも、本人にとっては物足りなさを抱えている場合もあるでしょう。

おわりに

ここまで脳科学の知見を中心に「幸福はどこまで測れるのか」を見てきましたが、そもそも「幸福」とは何なのでしょうか。たとえば子どもは大人よりも先の不安を深く考えないぶん、屈託なく笑い合い、幸せそうに見えることがあります。また、小説『アルジャーノンに花束を』の主人公は結末こそ悲劇的な運命をたどるものの、純粋な心ゆえかどこか幸福そうでもあります。こう考えると、幸福の本質は「予見しうる不幸の大きさと確実性」に左右されるのではないでしょうか。

もしそうだとすれば、幸福になる方法は大きく二つ考えられます。一つは「予見」そのものをやめることです。いわゆるマインドフルネス瞑想が説くように「いまここ」を全力で生き、先の不安を思い描かないでいること。もう一つは起こり得る不幸を真正面から見据え、それに対処するためにできることを行うことです。保険への加入や健康管理など、自分を守る手立てを用意しておくことで、悪い想定が現実化しても被害を最小限に抑えられます。

とはいえ、どんな対策を講じても避けられない最大の不幸が「死」でしょう。それでも死に向き合い、少しでも納得のいく形で迎えられるよう準備することで、不安感をある程度は抑えられるかもしれません。こうしてみると、「いまこの瞬間」を大切にしながら、ときに「死」を直視し、自分のできることに取り組むことこそが、私たちがより幸福な人生を送るための大切な要素なのではないでしょうか。

参考文献

Heller, A. S., Johnstone, T., Shackman, A. J., Light, S. N., Peterson, M. J., & Davidson, R. J. (2013). The neurodynamics of affect in the laboratory and daily life. Psychological Science, 24(6), 1073–1080. https://doi.org/10.1177/0956797612462222

Sato, W., Kochiyama, T., Uono, S., & Sawada, R. (2015). The structural neural substrate of subjective happiness. Scientific Reports, 5, 16891. https://doi.org/10.1038/srep16891

Urry, H. L., van Reekum, C. M., Johnstone, T., Davidson, R. J., et al. (2004). Amygdala and ventromedial prefrontal cortex activity during emotional regulation predicts affective style: A fMRI investigation. Psychological Science, 15(6), 367–372. https://doi.org/10.1111/j.0956-7976.2004.00686.x

Volkow, N. D., Wang, G. J., Fowler, J. S., Telang, F., Logan, J., & Jayne, M. (2011). Imaging dopamine’s role in drug abuse and addiction. Current Opinion in Pharmacology, 11(5), 511–517. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2008.05.022