目次

電車で隣の人が泣いていたら、あなたはどう感じる?

通勤電車で隣に座った人が、スマホを見ながら静かに涙を流している。何が起きているのかわからないけれど、なんだか胸がざわつく。声をかけるべきか、見て見ぬふりをするべきか──。

私たちは涙を見ると、反射的に「何かが起きている」と感じる。それは涙が単なる「目の保護液」ではないからだ。涙には、言葉にならない感情のメッセージが込められている。

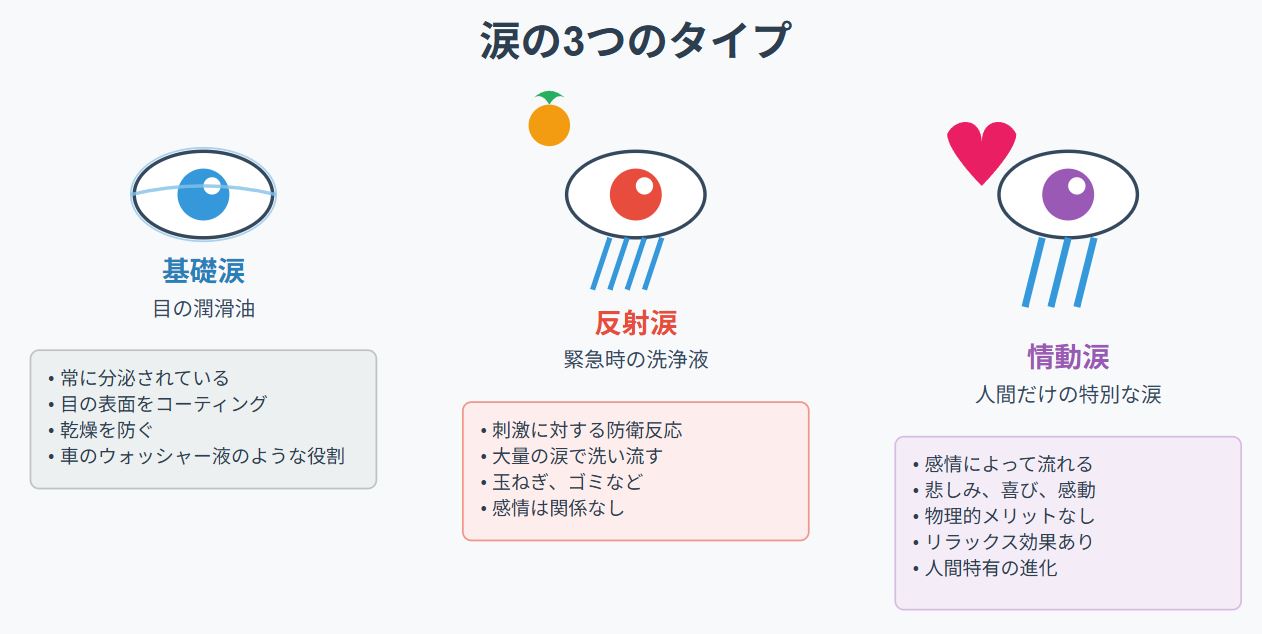

実は、涙には3つの全く違うタイプがある。目を守るための涙、刺激から逃れるための涙、そして感情から生まれる涙。この最後の「感情の涙」こそが、人間だけが持つ不思議な能力なのだ。

チンパンジーもゴリラも涙は流すが、悲しくて泣いたり嬉しくて泣いたりするのは、地球上で人間だけ。なぜ私たちだけがこんな複雑な涙のシステムを手に入れたのだろう?

涙が生まれる「秘密の工場」を覗いてみよう

あなたの目の奥で24時間働く小さな工場

目の奥には、まるで小さな工場のような仕組みがある。涙を作る「涙腺」という器官が、あなたが気づかないうちに黙々と働いている。

普通の涙は、まぶたの下にある小さな副涙腺で作られる。これは24時間体制で少しずつ涙を出し続けて、目の表面を潤している。まばたきをするたびに、この涙が目全体に広がって、ゴミやホコリから目を守っているのだ。

でも、大泣きする時の涙は違う場所で作られる。目の上の方、こめかみ寄りにある「主涙腺」という大きな工場が一気にフル稼働する。ここで作られる涙の量は、普段の何十倍にもなる。

この主涙腺を動かしているのが、自律神経という体の「自動運転システム」だ。あなたが意識しなくても、心臓を動かし、呼吸をコントロールし、涙を流している。玉ねぎを切って目が痛い時も、映画を見て感動した時も、この自動システムが「今、涙が必要だ」と判断して工場を稼働させる。

興味深いのは、物理的な刺激による涙と感情による涙では、同じ工場を使いながらも、動かしている神経回路が微妙に違うことだ。感情の涙は、脳の奥深くにある大脳辺縁系や視床下部といった「感情の司令部」からの指令で作られている。

3種類の涙の意外な正体

基礎涙:目の潤滑油

まず、あなたが今この瞬間も出している涙がある。基礎涙と呼ばれるこの涙は、目の表面をコーティングして乾燥を防ぐ。車のワイパーに使うウォッシャー液のような役割だ。

この涙がないと、目はすぐに乾いて痛くなってしまう。ドライアイの人は、この基礎涙の分泌が少ないか、質が悪いかのどちらかだ。

反射涙:緊急時の洗浄液

玉ねぎを切った時、目にゴミが入った時に出る涙がこれ。体の防衛本能が働いて、「危険な物質を洗い流せ!」という指令で大量の涙が出る。

この涙は純粋に物理的な反応で、感情は一切関係ない。でも量は情動の涙と同じくらい多い。目を守るためなら、視界が見えなくなってもかまわないという体の判断だ。

情動涙:人間だけの特別な涙

そして最も謎めいているのが、感情によって流れる涙だ。悲しい時、嬉しい時、悔しい時、感動した時──私たちは実に様々な場面で涙を流す。

この涙の不思議なところは、体にとって何の物理的メリットもないことだ。むしろ視界がぼやけて危険ですらある。それなのに、なぜ人間はこんな涙を進化させたのか?

最近の研究では、感情による涙が出始める時に一時的に交感神経(興奮の神経)が活発になり、泣き終わった後に副交感神経(リラックスの神経)が優位になることがわかっている。つまり、泣くことで体が興奮状態からリラックス状態へシフトする仕組みがあるのだ。

涙の中身を分析してみたら驚きの発見が

涙は単なる塩水じゃない

涙を顕微鏡で見ると、水だけでなく様々な成分が含まれていることがわかる。電解質、タンパク質、脂質、ムチンなど、まるで複雑な化学工場の製品のようだ。

そして驚くべきことに、感情による涙には特別な成分が含まれている。ストレスホルモンであるACTHや、脳内で作られる天然の鎮痛剤エンケファリンが、普通の涙より高濃度で検出されるのだ。

この発見から、「泣くことで体の中の悪いものを出しているのでは?」という魅力的な仮説が生まれた。1980年代のアメリカで、ウィリアム・フレイという研究者が「涙は体のデトックス機能だ」と提唱したのだ。

「涙のデトックス説」は本当か?

でも、現実はそう単純ではなかった。涙として体外に出る成分の量を計算してみると、実はごく微量でしかない。しかも涙の大部分は鼻の奥で再吸収されて体内に戻ってしまう。

「泣いてスッキリ」の正体は、ストレス物質の排出ではなく、別のメカニズムにあると考えられている。泣くことで神経系のバランスが変わり、心理的にリセットされる効果の方が大きいのだろう。

つまり、涙の成分変化は「デトックスの証拠」というより、「感情の強さを示すバロメーター」のようなものかもしれない。

涙が教えてくれる「人間らしさ」の秘密

涙のメカニズムを知ると、新たな疑問が湧いてくる。なぜ人間だけが、こんなに複雑で精巧な「感情の涙」システムを持っているのか?

涙腺を動かす神経回路は、脳の感情中枢と直結している。喜怒哀楽が涙となって目から溢れ出る仕組みは、まさに「心と体の橋渡し」と言える。この不思議なシステムが進化した理由には、きっと深い意味があるはずだ。

次回は、涙の進化的な意味について探ってみたい。なぜ人間は泣くようになったのか?涙は私たちの生存にどんな利益をもたらしたのか?そして、なぜ他の動物では見られない「感情の涙」を、人間だけが獲得したのか?

涙のメカニズムを理解することは、人間とは何かという根本的な問いへの入り口でもある。あなたが最後に涙を流したのはいつだろう?その時、あなたの体の中では、数百万年の進化の歴史が一瞬で再現されていたのかもしれない。

参考文献

Bylsma, L. M., Gračanin, A., & Vingerhoets, A. J. J. M. (2019). The neurobiology of human crying. Clinical Autonomic Research, 29(1), 63-73. https://doi.org/10.1007/s10286-018-0526-y

Cornelius, R. R. (1997). Toward a new understanding of weeping: Selected psychological issues. In A. J. J. M. Vingerhoets, F. J. Van Bussel, & A. J. W. Boelhouwer (Eds.), The (non)expression of emotions in health and disease (pp. 303-321). Tilburg University Press.

Frey, W. H. (1985). Crying: The mystery of tears. Winston Press.

Gračanin, A., Bylsma, L. M., & Vingerhoets, A. J. J. M. (2014). Is crying a self-soothing behavior? Frontiers in Psychology, 5, 502. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00502

Manninen, S., Tuominen, L., Dunbar, R. I. M., Karjalainen, T., Hirvonen, J., Arponen, E., Hari, R., Jääskeläinen, I. P., Sams, M., & Nummenmaa, L. (2017). Social laughter triggers endogenous opioid release in humans. Journal of Neuroscience, 37(25), 6125-6131. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0688-16.2017

Vingerhoets, A. J. J. M. (2013). Why only humans weep: Unravelling the mysteries of tears. Oxford University Press.

Wild, B., Rodden, F. A., Grodd, W., & Ruch, W. (2003). Neural correlates of laughter and humour. Brain, 126(10), 2121-2138. https://doi.org/10.1093/brain/awg226