急性期と慢性期の空間無視の解剖学的基盤の比較:縦断的研究

半側空間無視では多くの場合左側の認知機能が大きく低下するのですが、

この症状では左側の障害物に気づかない、左側の食べ物を認知できないなど日常生活を妨げる様々な行動が現れるため、たとえ麻痺が軽くても自宅復帰が難しくなるケースが多く、

それゆえ急性期、回復期においては患者の半側空間無視症状の予後が気になってくるのですが、

果たして解剖学的に予後を推定する方法はあるのでしょうか。

今日取り上げる論文は、半側空間無視患者の脳画像とその後の症状の変化の関係について調べたものです。

対象になったのは54名の脳卒中患者で、これらの患者の発症初期の画像から急性期(平均12.4日)と慢性期(平均491日)の無視症状にどう関係してくるかについて調べています。

結果を述べると大脳皮質領域では右上側頭回・中側頭回の損傷が急性期および慢性期の半側空間無視を引き起こす傾向が見られ、

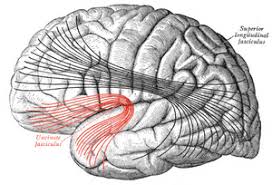

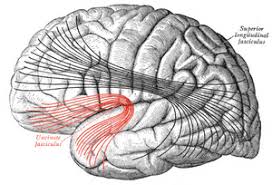

さらに前頭葉と側頭葉をつなぐ鈎上束の損傷が半側空間無視の慢性化に決定的な影響を及ぼすことが示されています。

大脳皮質だけでなく、白質領域の損傷の有無を見るというのも予後予測を行う上で有用なのかなと思いました。

参考URL:The anatomy underlying acute versus chronic spatial neglect: a longitudinal study

【要旨】

本研究の目的は脳卒中発症初期の脳画像から、急性期/亜急性期、さらには慢性期の空間無視症状を予測しうるかについて検討することである。我々は同一の患者の脳画像についてボクセルレベルで時間経過的に損傷領域と行動の関係について初めて調査を行った。急性期の脳画像(平均6.2日)が初期(平均12.4日)と慢性期(平均491日)の無視症状の評価するために用いられた。慢性期の無視症状は発症初期に半側空間無視が見られた患者のおよそ3分の1に認められた。画像解析から上側頭回と中側頭回の損傷が急性期/亜急性期および慢性期の無視症状を予測しうることが示唆された。さらに鈎上束が慢性期の半側空間無視に決定的に関連していることが示された。これらのことから脳卒中発症初期でこれらの領域の損傷のない半側空間無視患者は回復しやすく予後が良好であることが考えられた。