目次

はじめに

できれば穏やかに生きていきたいが、世の中それほど平和ではない。犬も歩けば棒に当たるという言葉の通り、世の中には棒が溢れており、いじめで嫌な思いをすることもしばしばある。

しかし、このいじめというのは動物生態学の立場から考えればどのようなものとして理解されるのだろうか。本記事では、人間社会に遍在するいじめという現象を、生物学的・生態学的視点から考察してみたい。

動物の世界にも「いじめ」はある

まず知っておきたいのは、いじめは人間だけの問題ではないということだ。チンパンジーの群れでも、鳥の集団でも、特定の個体がしつこく攻撃されたり、仲間外れにされたりする光景が観察される。

ある研究では、動物たちの攻撃パターンに三つのタイプがあることがわかった。一つ目は誰彼構わず喧嘩を売る「無差別型」、二つ目は自分に近い順位の相手とだけ争う「ライバル型」、そして三つ目が弱い個体ばかりを一方的に攻撃する「いじめ型」だ。驚くべきことに、ゾウやプロングホーンといった動物の一部の群れでは、明らかに「いじめ戦略」を取る集団が確認されている。

つまり、いじめという行動は人間が発明したものではなく、群れを作る動物に広く見られる現象なのだ。それは私たちの脳に、遠い昔から刻み込まれてきた何かがあるということかもしれない。

いじめが起きやすい「場所」の条件

では、どんな環境でいじめは生まれやすいのだろうか。動物の世界と人間社会を見比べると、いくつかの共通点が浮かび上がる。

逃げ場のない閉じた空間

社会学者の内藤朝雄は、日本の学校を「心理的な過密飼育の檻」と表現した。同じメンバーと毎日顔を合わせ、クラス替えまで逃げられない。嫌な相手がいても距離を取れない。こうした「密室状態」が続くと、攻撃性がどんどん高まっていく。

実際、動物を狭いケージに詰め込んで飼うと、普段はおとなしい動物でも仲間を攻撃し始めることが知られている。人間も同じで、閉鎖的で逃げ場のない環境では、いじめが起きやすく、エスカレートしやすい。

順位がはっきりしない不安定な状態

動物の群れには「ボス」「ナンバー2」といった序列がある。この順位が曖昧なときや、誰がリーダーか決まっていないとき、激しい争いが起こる。

人間の学校でも同じことが起きる。思春期の教室には「スクールカースト」と呼ばれる見えない序列ができやすい。この序列が固まる過程で、「あいつは下だ」と決めつけられた子が、執拗に攻撃されることがある。序列を維持するための「見せしめ」として、いじめが使われることもある。

メンバーが入れ替わらない硬直した集団

日本の学校は年齢で区切られ、同じ年の子どもばかりが集められる。メンバーもほとんど変わらない。こういう「みんな同じ」集団では、ちょっとした違いが目立ってしまう。

研究によれば、「仲間を外に入れない」排他性の高いグループほど、仲間外しや無視といった陰湿ないじめが多い。「違う奴」を許せない空気が、いじめを生む土壌になる。

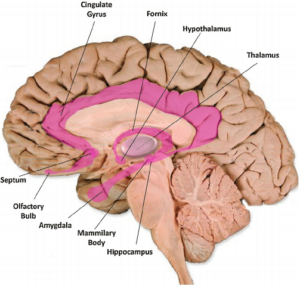

体の中で何が起きているのか――ホルモンの話

いじめに関わる人たちの体内では、実は特別なホルモンの動きがある。少し専門的に聞こえるかもしれないが、できるだけわかりやすく説明してみたい。

テストステロン――「強さ」を求めるホルモン

テストステロンは、競争心や支配欲に関わるホルモンだ。思春期に急増することで知られている。

面白いことに、いじめられている子の体内では、このホルモンの動きに男女差がある。男子はいじめを受けるとテストステロンが上がる(戦おうとする反応)が、女子は逆に下がる(萎縮する反応)傾向があるという研究がある。

オキシトシン――「絆」のホルモンが足りない?

オキシトシンは「愛情ホルモン」とも呼ばれ、人への共感や思いやりを育むとされる。ところが、常習的にいじめをする子どもたちを調べると、このホルモンの値が明らかに低いことがわかった。

他人の痛みを想像する力——つまり共感する能力——が育ちにくい体質が、冷酷ないじめを可能にしているのかもしれない。

ただし興味深いことに、オキシトシンには「仲間への愛情を深める」と同時に「仲間以外を排除する」という二面性があることも指摘されている。つまり、「内」と「外」を厳しく分ける働きだ。このホルモンが偏った形で作用すると、身内への結束は強まる一方で、そこから外れた者への攻撃性が高まる可能性がある。いじめにおける「仲間外し」や「排除」の背景には、こうしたホルモンの働きも関わっているのかもしれない。

ドーパミン――いじめが「気持ちいい」?

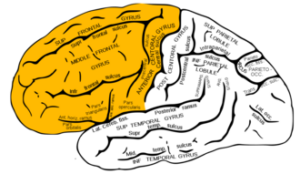

最も衝撃的なのは、脳の「報酬系」と呼ばれる部分の研究だ。ドーパミンはこの報酬系を動かす物質で、快感や満足感に関わっている。

攻撃的な青少年の脳をスキャンしたところ、他人が苦しむ場面を見たとき、報酬系がガンガン活性化していた。つまり、誰かをいじめることが「楽しい」「気持ちいい」と脳が感じてしまっている可能性がある。まるで癖になるゲームのように、いじめが脳にとっての「報酬」になってしまうのだ。

これは、いじめがなぜ繰り返されるのか、なぜ止められないのかを説明する手がかりになる。

おわりに

結局のところ、私達はいじめから自由になれるのだろうか。

生態学の立場から見れば、いじめは太古の昔から私たちの中に組み込まれた行動パターンなのかもしれない。閉鎖的な環境、不安定な序列、変化のない集団、思春期のホルモン変化、そして脳の報酬系——これらすべてが重なったとき、いじめは「自然に」起きてしまう。

しかしここで一つ考えたいのは、何かがそうであることと、それが正しいことは別物だということである。

人間は開かれた存在である。生まれ持った本能に縛られることなく、「もっと良く生きよう」という無理ゲーに挑み続けてきた。本能があるからといって、それに従わなければならないわけではない。

いじめ事件を30年にわたって追い続けたあるジャーナリストは、生徒に「いじめとは何か」と聞かれたとき、こう答えたという——「友達を殺すことだよ」と。

私の脳もあなたの脳も、「友達を殺す」プログラムが仕組まれている。進化のどこかで仕込まれた厄介なバグが、その頭蓋骨の中に潜んでいる。

バグそのものを完全に取り除くことはできないかもしれない。しかし幸いなことに、私たちはそのバグを持っていることを自覚できる。殺すことなく、殺されることなく、その生命を次の世代へ継いでほしい。

参考文献

- Azzam, D. A., El Missiry, A. A., Saad, A. A., & El Serafi, D. M. (2022). Serum oxytocin levels in adolescents with conduct disorder associated with callous-unemotional traits. Middle East Current Psychiatry, 29, 52. https://doi.org/10.1186/s43045-022-00218-9

- Babarro, I., Díaz-Marsá, M., González, N., Blanco, C., Gonzalo, M. I., Galvez, J., ... & Carrasco, J. L. (2022). Do prepubertal hormones, 2D:4D index and psychosocial context jointly explain 11-year-old preadolescents' involvement in bullying? Biological Psychology, 172, 108379. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2022.108379

- Decety, J., Michalska, K. J., Akitsuki, Y., & Lahey, B. B. (2009). Atypical empathic responses in adolescents with aggressive conduct disorder: A functional MRI investigation. Biological Psychology, 80(2), 203-211. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2008.09.004

- Golden, S. A., Heshmati, M., Flanigan, M., Christoffel, D. J., Guise, K., Pfau, M. L., ... & Russo, S. J. (2016). Basal forebrain projections to the lateral habenula modulate aggression reward. Nature, 534(7609), 688-692. https://doi.org/10.1038/nature18097

- Hobson, E. A., Paulos, R. D., Nowak, L., Jiang, H., Vehrencamp, S. L., & Dantzer, B. (2021). Aggression heuristics underlie animal dominance hierarchies and provide evidence of group-level social information. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(10), e2022912118. https://doi.org/10.1073/pnas.2022912118

- Hong, J. S., & Espelage, D. L. (2012). A review of research on bullying and peer victimization in school: An ecological system analysis. Aggression and Violent Behavior, 17(4), 311-322. https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.03.003

- Perino, M. T., Miernicki, M. E., Telzer, E. H., & Rudolph, K. D. (2019). Links between adolescent bullying and neural activation to viewing social exclusion. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 19(6), 1467-1478. https://doi.org/10.3758/s13415-019-00739-7

- Vaillancourt, T., Duku, E., Decatanzaro, D., Macmillan, H., Muir, C., & Schmidt, L. A. (2009). Androgen dynamics in the context of children's peer relations: An examination of the links between testosterone and peer victimization. Aggressive Behavior, 35(1), 103-113. https://doi.org/10.1002/ab.20288

- Volk, A. A., Camilleri, J. A., Dane, A. V., & Marini, Z. A. (2012). Is adolescent bullying an evolutionary adaptation? Aggressive Behavior, 38(3), 222-238. https://doi.org/10.1002/ab.21418

- Volk, A. A., Dane, A. V., & Al-Jbouri, E. (2022). Is adolescent bullying an evolutionary adaptation? A 10-year review. Educational Psychology Review, 34, 2351-2378. https://doi.org/10.1007/s10648-022-09703-3

- 内藤朝雄 (2001). 『いじめの社会理論――その生態学的秩序の生成と解体』柏書房.

- 鈴木修斗・加藤弘通 (2023). 中学生における仲間集団の排他性に関する尺度作成の試み. 『子ども発達臨床研究』, 17, 33-40.

- 竹川郁雄 (1993). 『いじめと不登校の社会学――集団状況と同一化意識』法律文化社.

- 田中美子 (2009). いじめ発生及び深刻化のシステム論的考察. 『千葉商大論叢』, 47(1), 31-63.

- 日野陽平 (2022). いじめの発生要因となりうる「閉鎖性」に関する一考察. 日本教育学会第81回大会発表論文集.

- 松本恵美 (2018). 『児童期・青年期における仲間関係の排他性に関する研究――対人受容性と仲間集団の閉鎖性に着目して』[博士論文, 東北大学].