「チクリは正義だ!」

中学1年生になって初めての授業で、担任の先生はそう言った。なかなかのインパクトだった。今思えば、なぜあの先生はそんな一言から始めたのだろう。

小中学校といじめは切っても切れない関係にある。本を読むと、生徒には生徒なりの「仁義」があるらしい。

それは大人のルールとは違う。彼ら特有のノリと感情で編まれた掟。従える者は仲間として受け入れられ、従えない者は排除される。だからこそ、子どもたちはこの見えない掟に敏感になる。

正義というものは厄介だ。人は正義を振りかざすとき、時として人間性を失う。相手を同じ人間として見られなくなり、攻撃がエスカレートしていく。

さらに、狩りをしていた頃の名残なのか、人には相手の苦しみに喜びを覚える一面もある。最近はあまり見なくなったが、リアクション芸人がひどい目にあって笑いを取るのも、この太古から続くサディズムと無関係ではないだろう。

あの先生は、生徒たちの「仁義」が固まる前に先手を打ち、「チクリ=正義」という新しい価値観を植え付けようとしたのではないか。そうすることで、これから起こりうるいじめに対処しようとしたのだと、今になって思う。

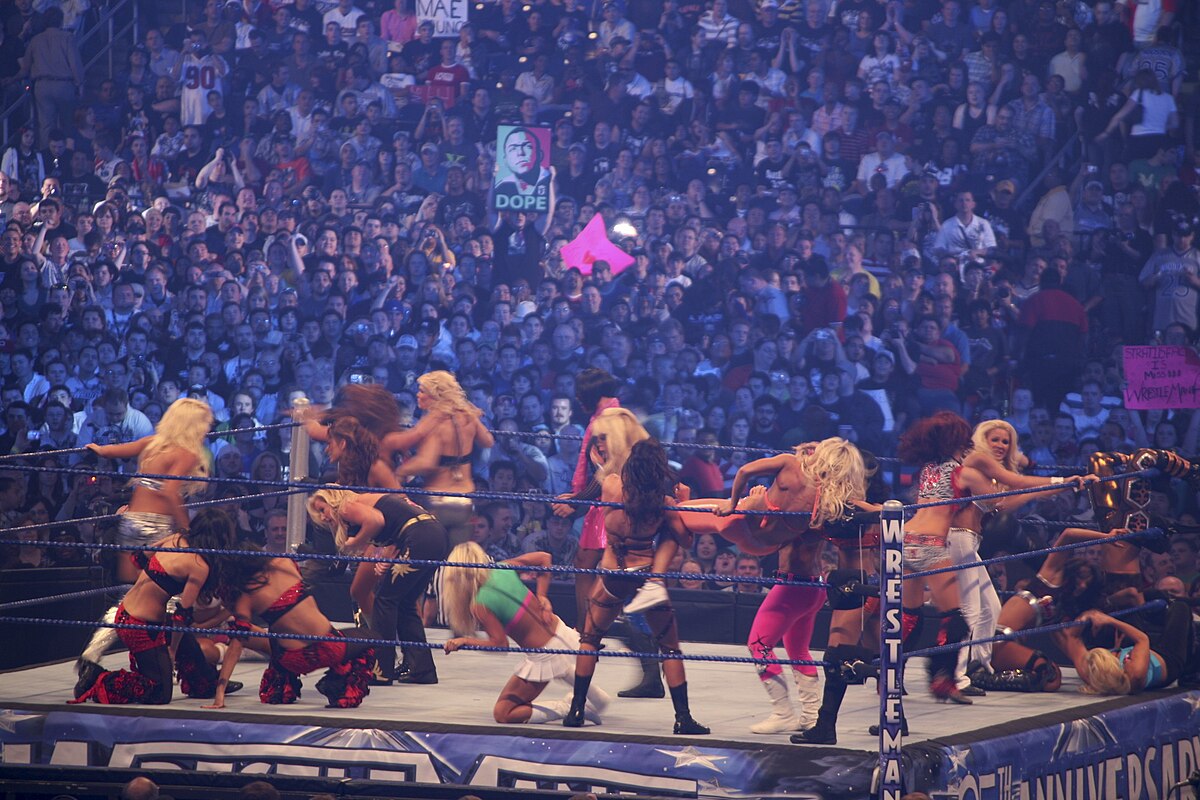

誰かを排除する心理は、子どもも大人も変わらない。ただ、子どものそれは剥き出しの暴力性を帯び、ルールも感情も不安定だ。まるで全員が同じリングで戦うバトルロワイヤルのような世界。

正義は、いつの時代も虚構かもしれない。それでも、その虚構を掲げてバトルロワイヤルを少しでも和らげようとしたあの先生には、今でも感謝している。

参考記事

【いじめのメカニズム:私たちの本能が作り出す残酷さ】