脳梁とセル・アセンブリの関係とは?

脳というのは大脳だけで数百億個、小脳も入れると千数百億個の神経細胞からできていますが、

この無数の神経細胞は単独で働いているわけではなく、夜空を彩る星座のようにそれぞれ繋がり合うことで機能しています。

しかしながらこれらのつながりは星座のように固定的なものではなく、

状況(例として物を投げる、物を取る、ものを投げようと考える)に応じてそのつながりを連続的に変えていくものであり、

どちらかというとサッカーのフォーメーションに似たようなものかもしれません。

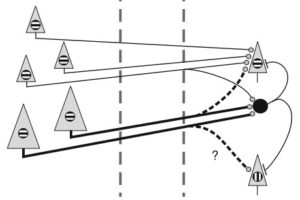

このような神経細胞が状況に応じてつながりを持って働くという概念は、セル・アセンブリと呼ばれるのですが、

今日取り上げる論文は、このセル・アセンブリと脳梁の関係についての研究についての総説論文になります。

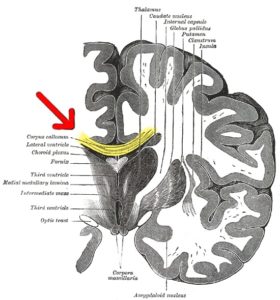

脳梁というのは左右の脳半球を結ぶ太い神経細胞の束なのですが、

この脳梁があるおかげで左右半球をまたいだセル・アセンブリが作られうること、

またこの左右半球をまたいだセル・アセンブリは必ずしも左右対称とは限らず促通と抑制を交えた繋がりによって様々な非対称的なものを作りうることが述べられています。

右半球損傷でしばしば引き起こされる半側空間無視は、右半球の損傷によって左半球の活動に抑制がかかりづらくなるという仮説がありますが、

こういった現象は脳梁を介したセル・アセンブリを適切に構成できないという文脈で考えられるのかなと思ったり

リハビリテーションで得られる様々な効果は新たにセル・アセンブリを作り上げる過程なのかなと思ったりしました。

参考URL:Dynamic interactions between the cerebral hemispheres

【要旨】

2つの半球の皮質領域は脳梁を介して相互作用している。 この論文は動物と人間の最近の発見をレビューし、2つの半球の視覚領域が互いのダイナミクスを制御することを示す。 相互作用は刺激依存的かつ刺激特異的である。 それは半球を横切るものと半球内の同期ニューロンアセンブリの形成を制御する興奮性および抑制性入力の両方からなる。 この知見は、脳梁軸索の解剖学的形状およびそれらの推定された計算特性と一致している。 これらは解剖学的な皮質接続と刺激駆動同期ニューロンアセンブリの形成との間の直接的な関係を示唆するための最初の発見である。

コメント

ちなみにこのセル・アセンブリ理論を考えた人はヘッブの法則で知られる心理学者のドナルド・ヘッブになります。

ヘッブに限らず、いろんな研究者のいろんな人生を見聞きしていると何かを得るためには何かを犠牲にしなければいけないのかなと思ったりします。

私自身も好き勝手生きるために、身の回りのいろんな物を捨ててきて(諦めてきて)

今残っているのは、そこそこの健康、安定した家庭、安定した収入、チャレンジングな仕事、研究時間なのですが(不動産や車、酒、タバコ、その他、人並みとみなされるものに必要なアイテム諸々は諦めました)

子供が3人に増えて家の中が回らなくなり、そこそこの健康と研究時間というのが確保しづらくなってきています。

家庭をもつのは初めてではないので、ありがたさや壊れやすさも身にしみてわかっていたりして手を抜くわけにも行かず、

さて今度はどのカードを切らなければいけないのかなと思ったりです。

人生相談のようなコメントになりましたが、

何かをなしたような人は、きっと随分いろんなカードを派手に捨ててきたのかなと思いました。