目次

物語と脳科学

人間の持つ特性は色々あるが、その中の一つに物語るというものがある。言葉らしきものを使う動物はいくらか報告されているが、私の知っている範囲で小説を書くような動物はヒト以外では聞いたことはない。

そんなわけで物語と脳科学というところで論文を漁っていたら、ヴァージニアウルフの作品を脳科学的に読み解くというものがいくつかあった。これについて備忘録的に書き記してみる。

意識の流れと「わたし」の成立

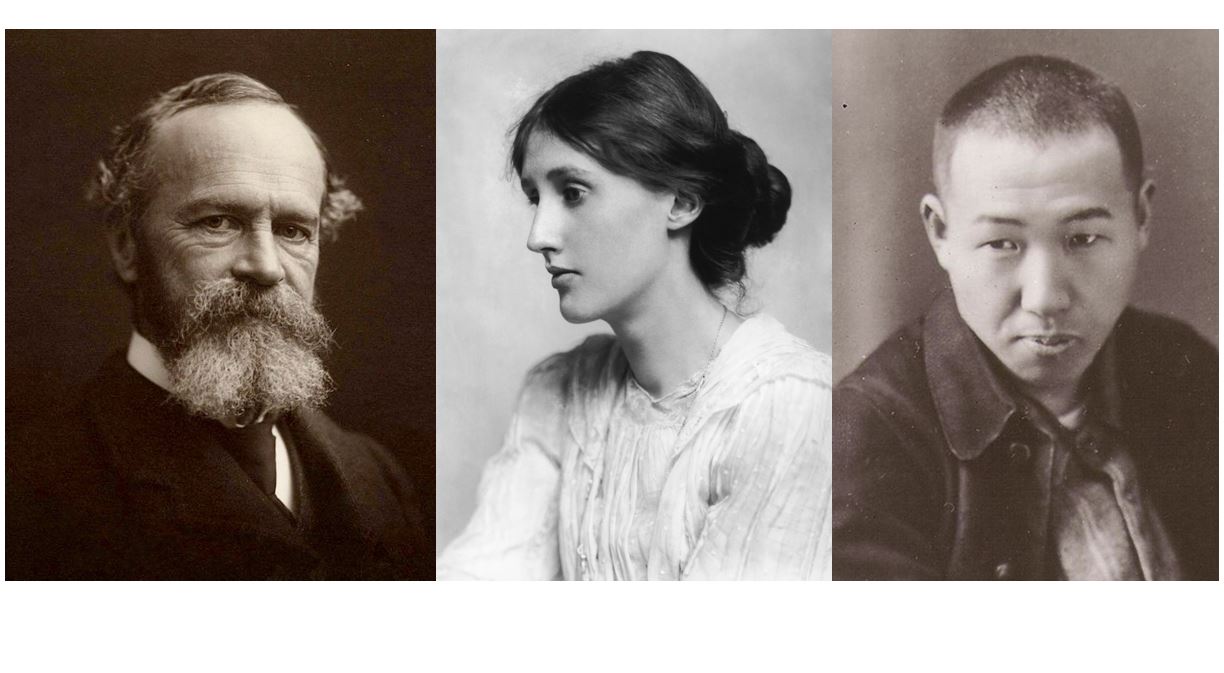

ヴァージニアウルフに関わる本をめくっていると意識の流れという言葉によく当たる。この意識の流れというのは、もともとは心理学者ウィリアムジェームズによって提唱された概念である。

私たちが瞬間瞬間で同時に思考できる事柄はごく僅かであり、この僅かな数の思考が連鎖的に連なってできているのが私たちの意識の有り様であるというものである。

今現在の私を例にしてみれば、意識の流れというのは、

寒いな、雪でズボンが濡れて気持ち悪い、風邪引かなきゃいいけど、ああ、そういえばサプリメント切らしてた、帰り買っていかなきゃ、この身体弱いのなんとかしたいな、まあ、これくらいでよしとするか、毎日元気で仕事できてるんだし、

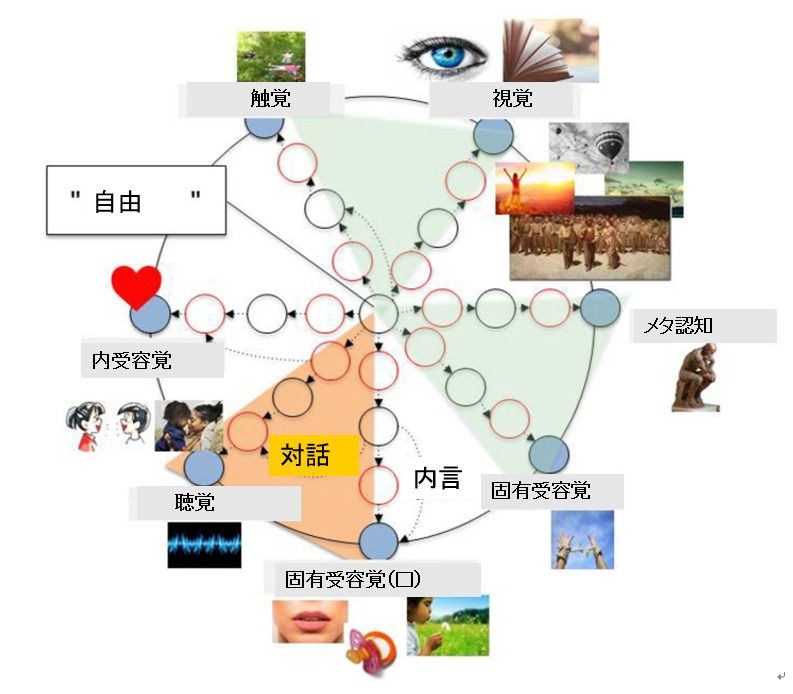

のような感じになる。一つの感覚刺激が様々な知覚や認識、記憶を引き起こしては流れていく、この意識の在り方が意識の流れと呼ばれるものである。

意識の流れを意識した小説はあたかも頭の中の独り言をなぞるが如く、登場人物の気持ちがつらつらと書き記され、話にもならない話が流れていく。そういった形式の極致とも言えるのが、ヴァージニアウルフの「波」と呼ばれる作品である。心の中で呟かれる取り留めのない内言、独語の連なりだけで、登場人物6人それぞれの幼年期から初老期までの「わたし」が語られていく。

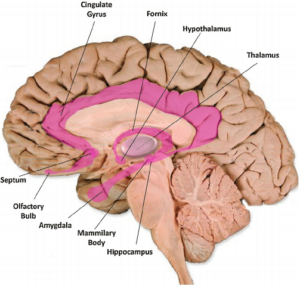

McNickle(2014)はその論文の中で、この作品で語られる「わたし」とは脳科学的にどのようなものかについて語られている。この論文の要点を一言で述べるなら、感覚が「わたし」を作る、ということになる。

例をとって考えてみよう。

あなたは夜、野原に立って夜空を見上げている。

夜空に見えた星の煌めきは何らかの情動を引き起こし、その情動は何らかの思考、何らかの行動を引き起こすかもしれない。

あるいは耳に聞こえた梟の鳴き声は何らかの情動を引き起こし、何らかの思考、何らかの行動を引き起こすかもしれない。

人によっては目で見える世界が主立つ視覚優位な人もいれば、耳から聞こえる世界が主立つ聴覚優位な人もいる。

人によって感ずる世界は様々であるが、感覚と情動、思考、行動は連鎖的に繋がって自ずと一つの道筋、一つの人格を形作っていく。

神経生理学者、アントニオ・ダマシオはその著作の中で、「わたし」という意識は身体感覚とそこから引き起こされる情動によって形作られると述べたが、ヴァージニアウルフの作品はこの考え方を先取りしてあるいうのが、この論文の趣旨となる。

ダロウェイ夫人とピンカー批判

このようにウルフは「わたし」を表現すべく独特の作風を生み出したが、彼女が活動した時代、20世紀前半の文化的潮流はモダニズムとも呼ばれる。このモダニズムに対して心理学者はどのような解釈を行なっているのだろうか。

スティーブン・ピンカーという心理学者がいる。人間に深い興味を寄せ、いくつかの本を書き記しているが、彼はヒトのありようを進化心理学的な立場から読み解こうとする。

進化心理学とは文字通りヒトの心を進化の文脈から読み取ろうとする学問領域である。

なぜ私たちは愛し合うのか、なぜ私たちは殺し合うのか、なぜ私たちは妬むのかというテーマについて進化的な文脈から位置づけようとする学問である。

では進化心理学が背負って立つ進化論の原則とは何であろうか?

一応、進化論では適応度の高い個体が生き残ってその数を増やすというのが原則とされている。

例えばここにゴシップが大好きな人と全く興味がない人がいるとしよう。

この場合適応度が高いのは前者である。私たちが生き残るためには、常に暴力と性にアンテナを張ってなければいけない。なぜなら生存を確保するのは力であり、生殖を可能にするのは性だからである。

そのため人事や不倫に興味を持つゴシップ好きな人は、その社会で生き延びる確率が高くなり、結果地球上にはゴシップ好きがはびこるようになる。このように私たちの進化の歴史の中で適応度の高める能力が伝えられてきたのであり、心理的機能もその例外ではないというのが進化心理学のとる立場である。

ではこういった文脈で芸術を考えると、果たして芸術は、私たちの適応度を上げてくれるのだろうか?

進化心理学者にもいろんな立場の人がいるが、ピンカーは基本的には芸術は進化のおまけ、副産物であろうという立場を取る。文学を例に取ると、私たち人間は物語を好むが、これは天然のバーチャルリアリティコンテンツであり、ドキドキしたりワクワクしたり、ゴシップ欲求を満たしたりすることができる素敵なものだからである。

つまり物語を作ったり理解したりという能力は私達の生活を楽しくはしてくれるが、それ以上でもそれ以下でもなく、進化の文脈で考えればあってもなくてもいいようなものである。なにも文芸愛好家であることが直接生存可能性を高めてくれるわけでもない。

そう考えれば、従来の物語の形式を解体して難解にしたモダニズム文学、とりわけヴァージニア・ウルフの作品なぞは無意味な代物だというのがスティーブン・ピンカーの主張である。

ピンカーも随分口が悪いが、Park(2012)はその論文の中でピンカーの捉え方に哲学的な立場から反論する。

The Feeling of Knowing in Mrs Dalloway: Neuroscience and Woolf

科学というのは、基本的には還元主義的である。経済活動であれば消費者や企業、国家というように分けて考えるし、脳であれば大脳、小脳、中脳というように分けて考える。しかしながら私達の生の有り様は、経験に基づいており、科学のようになにかに還元できるものではない。

太陽の光を浴びて美しいと感じる現象を考える時に、太陽の熱さや光の量、気温などを測定して足し合わせても「美しい」という現象が起こるわけではない。

私達が一冊の本を読んで感動するのも、その台詞や登場人物、ストーリーのそれぞれに還元できるものではない。

ピンカーは、ウルフの作風を、主観的で分かりづらい台詞、不可解な登場人物、難解なストーリーであり無意味であるとしたが、Parkは、文学の価値は、科学のように要素に解体して説明できるものではないと反論する。

ピンカーはファクト(事実)に基づいて芸術の価値を腑分けしようとするが、ファクトだけでは文学が私達に提供する「経験」は説明できないというのがこの論文の趣旨であるように思われる。

このように文学者や心理学者から様々に考察されるヴァージニア・ウルフの作品だが、言語学者にはどのような影響を与えているのだろうか。

抽象概念の把握に果たす感覚の役割

最後に取り上げるのが、言語学者がヴァージニアウルフについて触れたものである。触れたといっても直接分析したというわけではなく、論文の冒頭にウルフの「波」の一節を持ってきている論文である。ちなみにそれは

“When I cannot see words curling like rings of smoke round me I am in darkness – I am nothing.” – Virginia Woolf, The Waves

(煙の球のように僕のまわりをめぐり渦巻く言葉を見ることができなくなれば、僕は暗中模索だ――無だ。鈴木幸夫訳『波』)

というものである。

Words as social tools: Language, sociality and inner grounding in abstract concepts

テーマは抽象語彙の獲得には身体感覚が大事だという話である。

私たちは無数の言葉を覚えては使っているが、これを大きく二つにざっくり分けると、具体語彙と抽象語彙の二つになる。

具体語彙とはお皿やボール、アイスクリームといった言葉であり、抽象語彙とは自由や権利、愛情というものになる。

従来の言語学では言葉の獲得、とりわけ具体語の獲得にあたっては身体経験がベースになると考えられてきた。ボールを投げた感覚、受け取った感覚、見た感覚、弾む音を聴いた感覚、こういった身体感覚を通じて、ボールという一つの概念、言葉を獲得する。

ボールのようなわかりやすい概念は確かに体の感覚に結びつきやすいような気がするが、こういった関係が自由や権利といった抽象的な語彙を獲得する上でも大事であるというのがこの論文の主張にあたる。

具体的には様々な身体感覚の中でも、言葉を話しているときの口腔運動感覚が抽象概念の獲得に重要であるということを聾者や健常者を対象にした様々な研究を取り上げ説明する。

音読が大事だ、と簡単にまとめたくはないが、自分自身のことを振り返っても、難しい哲学書や慣れない分野の論文は、頭の中でモゴモゴ口ずさみながら読むと割合わかりやすいので、これは本当なのかもしれない。

まとめ

このようにウルフの小説は文学者のみならず心理学者、神経生理学者、言語学者を様々な問いを投げかけた。

切り口は色々だが、つまるところ「わたし」というものが、そこに成り立つ不思議さについて皆、頭を悩ませているように思える。

医療現場で高次脳機能障害に関わっている人なら、何となくわかるのではないか。

認知症を始めとした高次脳機能障害では、当たり前だと思われる「わたし」が解体される。

セラピストは感覚や言葉、物語を通じて患者の「わたし」の再構築を図るが、これはありきたりの方法でどうにかなるものでもない。

「わたし」という当たり前の深淵の底にあるものをウルフはどうにか示したかったのかもしれない。当たり前を突き詰めるというのは立場は違えど、やっていることは科学者の在り方そのもので、それゆえ様々な学者の耳目を引くのかもしれない。

科学はファクトこそが全てというスタンスだが、しかしあらゆるファクトに先立つ「わたし」とは一体何なのだろう。

わたしの言葉では舌足らずなので、青空文庫から引っ張ってきた宮沢賢治の春と修羅の一部を紹介する。考えてみれば賢治とウルフは同時代人である。彼らが言葉を交わしたら、と妄想するのも楽しい。

春と修羅

大正十一、二年

序

わたくしといふ現象は

仮定された有機交流電燈の

ひとつの青い照明です

(あらゆる透明な幽霊の複合体)

風景やみんなといつしよに

せはしくせはしく明滅しながら

いかにもたしかにともりつづける

因果交流電燈の

ひとつの青い照明です

(ひかりはたもち その電燈は失はれ)

これらは二十二箇月の

過去とかんずる方角から

紙と鉱質インクをつらね

(すべてわたくしと明滅し

みんなが同時に感ずるもの)

ここまでたもちつゞけられた

かげとひかりのひとくさりづつ

そのとほりの心象スケツチです

これらについて人や銀河や修羅や海胆は

宇宙塵をたべ または空気や塩水を呼吸しながら

それぞれ新鮮な本体論もかんがへませうが

それらも畢竟こゝろのひとつの風物です

たゞたしかに記録されたこれらのけしきは

記録されたそのとほりのこのけしきで

それが虚無ならば虚無自身がこのとほりで

ある程度まではみんなに共通いたします

(すべてがわたくしの中のみんなであるやうに

みんなのおのおののなかのすべてですから)

参考文献

Borghi, A. M., Barca, L., Binkofski, F., Castelfranchi, C., Pezzulo, G., & Tummolini, L. (2019). Words as social tools: Language, sociality and inner grounding in abstract concepts. Physics of life reviews, 29, 120–153. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2018.12.001

McNickle, S.D. (2015). Our Separate Drops: A Neurological Look at the Narrative of the Self and Moments of Being in Virginia Woolf’s The Waves.

Park, S. (2012). The Feeling of Knowing in Mrs. Dalloway: Neuroscience and Woolf. In D. Ryan & S. Bolaki (Eds.), Contradictory Woolf (pp. 108-114). Liverpool University Press.