目次

「確証バイアス」とは?

私たちは日々、膨大な情報の洪水の中を泳ぎながら生活しています。ニュースやSNS、友人との会話、学術論文など、知りたいと思ったことはすぐに検索して得られる時代です。しかし、こうした「情報過多」の環境で、常に冷静で客観的な判断ができるかといえば、なかなかそうはいきません。その一因となっているのが、認知心理学でも代表的なバイアスの一つとされる「確証バイアス」です。

確証バイアスの心理学的メカニズム

確証バイアスとは、自分がもともと持っている信念や仮説を裏付ける情報ばかりを集めて重視し、反証となる情報を無視・軽視してしまう人間の傾向です。特徴的なのは、本人が意識しないうちにこのバイアスが働いてしまう点です。特に、そのテーマが自分にとって重要だったり、自己のアイデンティティに深く関わる場合には一層顕著になります。

このバイアスが生まれる背景には、いくつかの心理的プロセスが関与していると考えられます。一つは、脳の情報処理の「効率化」を優先する性質です。日々受け取る膨大な情報を逐一検証していたら、あっという間に処理能力の限界を超えてしまうでしょう。そこで、すでに持っている視点に合致する情報だけを素早く取り込むことで、脳は認知的負荷を軽減しようとします。また、認知的不協和の回避や自己肯定欲求も大きく働きます。自分の大切な主張や信念と食い違う情報は、不快感を引き起こし、さらに「自分が間違っていた」と認めることは自尊心を傷つけます。そのため、私たちは無意識にそうした不快感を避け、自分の信念が正しいと感じられる情報へと飛びつきやすいのです。

さらに、人は仮説を検証する際に反証よりも肯定的な事例を探しがちであり、これを「選択的探索」と呼びます。例えば「Aさんは親切だ」と思い込むと、親切なエピソードばかり思い出し、そうでなかった事例を忘れたり軽んじたりします。このように、記憶や情報の解釈も偏りやすく、加えて自分の意見に合わない情報源には最初から接触しない「選択的接触」も確証バイアスを強化します。つまり、「考えやすい、都合の良い証拠だけで自分を安心させる」という心のクセが、確証バイアスを日常的に生み出しているのです。

歴史的背景:古くから知られるバイアス

実は、この人間の思考のクセをめぐる議論は、かなり古くから存在していました。17世紀の哲学者フランシス・ベーコンは「一度ある見解を受け入れた人間は、それを支持する事例ばかりを集め、反証となる多数の事例をなおざりにする」と指摘しています。

その後、イギリスの心理学者ピーター・ワゾンが行ったある有名な実験で、この傾向が改めて浮き彫りになります。ワゾンは被験者に「2-4-6」という数字の並びを見せて、「ある法則」に従っていると告げました。そして被験者は自分で考えた数列を提示し、「それが法則に当てはまるかどうか」のフィードバックを得ながら、法則を推測していく課題に取り組みます。

ここで多くの被験者は「公差が2の昇順偶数列だろう」「等差数列ではないか」といった仮説を抱き、仮説を裏づける数字の並びばかりを提示しました。ところが、実際の「正解の法則」は「どんな上昇する数列でもOK」だったのです。もし自分の推測を本当に検証するなら、わざと等差が2でない数列や逆順の数列を試してみれば簡単に矛盾に気づけたはずですが、多くの被験者は「仮説が合っている」ことを確認する答えばかりを探し、結果的に確証バイアスに陥ってしまいました。

さらに、スタンフォード大学の研究者たちが行った死刑制度をめぐる実験でも、同じ現象が確認されています。死刑賛成派と反対派の参加者に、賛成側・反対側の両方のデータを示すと、双方の参加者は「自分の主張を支持するデータは信頼できる」「反対のデータはどこか信用ならない」と判断しがちでした。結果として、人々は与えられた証拠を冷静に評価するどころか、自分の意見をさらに強固にして終わったのです。こうして確証バイアスは、多様な文脈で私たちの思考を左右していることが明らかになりました。

確証バイアスの神経基盤:前頭前野と感情系の相互作用

では、私たちの脳はどのような仕組みで「都合の良い情報だけを拾う」のでしょうか。近年の脳科学研究では、確証バイアスには以下のような領域や回路の連携が深く関わっていると考えられています。

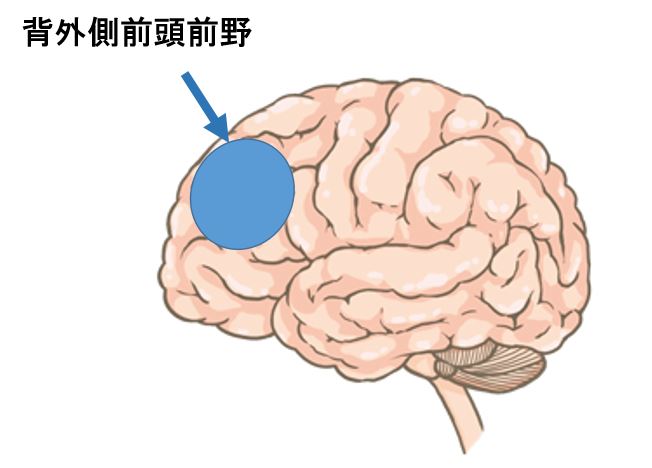

前頭前野(特に後内側前頭前野 や背外側前頭前野)

前頭前野は複雑な思考や意思決定、状況に応じた柔軟な行動制御などに大きく関与します。相手の意見を取り入れたり、自分の判断を修正したりするには、この領域がしっかり働いて検証作業を行う必要があります。しかし、政治的立場など強い感情が絡む状況では、前頭前野の論理的思考プロセスよりも、情動反応や「脅威回避」のシステムが先に動いてしまうことが報告されています。自分と異なる意見に直面したとき、本来であれば「一理あるかもしれない」と考える余地があるはずですが、意見の衝突を脳が「不快」や「攻撃」と認識すると、前頭前野による冷静な検討が阻害されがちになります。結果として、自分に都合の悪い情報を排除し、元の信念を守るバイアスが働きやすくなるのです。

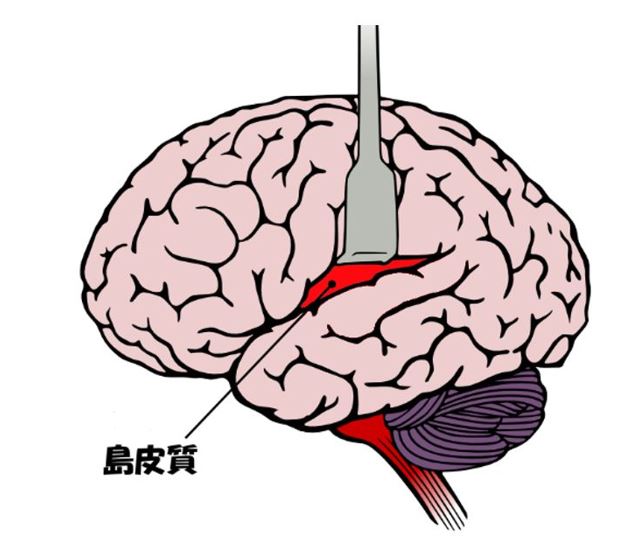

情動関連領域(扁桃体・島皮質など)

扁桃体は恐怖や不安などのネガティブな感情に関与し、脅威を検知するセンサーのような役割を果たします。一方、前部島皮質は身体的・情動的な「嫌な感覚」を処理するとされています。自分の信念と相反する情報は、脳にとって「アイデンティティを脅かすもの」と解釈されることがあり、扁桃体や島皮質が反応してストレス反応を引き起こす可能性があります。実際、政治的に熱烈な支持者が敵対する政党の不都合な情報を目にした直後、脳の嫌悪や不快感に関連する領域が活性化し、矛盾を「自分なりに説明」してそれを退けられた瞬間、これらの領域が沈静化するとともに報酬系(腹側線条体など)が強く活性化するという研究報告があります。つまり、「ああ、やっぱり自分は正しいんだ」「都合の悪い事実などなかったんだ」と解釈できたとき、脳が快感を伴う報酬を与えるのです。こうして、誤った情報選別を「正しい行為」と脳が誤認し、自己肯定感や安堵感を強化してしまう流れが、確証バイアスを神経レベルで維持していると考えられます。

意見対立時の脳内情報処理の偏り

特に後部内側前頭前野は、自分とは異なる意見や新しい情報を取り込む際に重要な領域ですが、対立が激しい状況ほどこの領域の働きが阻害されるケースが指摘されています。結果的に、相手の主張の確信度や根拠の強さを正しく評価できず、自分の考えを修正する材料として取りこむチャンスを逃してしまうのです。これはまさに「耳に痛い話を聞くと、シャットダウンしてしまう」状態を脳が起こしているといえるでしょう。

知能や陰謀論との関わり

知能と確証バイアス:かしこくても油断ならない

「頭が良ければバイアスは起こりにくいのでは?」と期待したくなるところですが、研究はそう単純ではありません。知能検査で高い得点を取る人であっても、確証バイアスを免れられるわけではないのです。むしろ、知的能力が高い人ほど、自分に都合の悪い事実を巧みに切り捨てる理屈を考え出したり、都合の良い証拠ばかりを際立たせたりするという指摘があります。先に紹介した死刑制度を題材とした研究でも、被験者たちは反対意見の研究に熱心にケチをつけ、賛成意見の研究にはほとんど欠点を見いださないという態度が見られました。こうして高度な分析能力が「自分を正すため」ではなく、「いかにして自分を正当化するか」に使われてしまうのです。

陰謀論や誤信念との関わり

確証バイアスは陰謀論や誤った信念を強化・維持する大きな要因でもあります。例えば、陰謀論を信じる人は、その仮説を裏付けるように見える事象ばかりを拡大解釈し、矛盾するデータや公式見解は「隠蔽工作だ」と片付けてしまいがちです。一度その枠組みを受け入れると、SNSやコミュニティを通じて同じ主張を支持する人々が集まり、その中でさらに自説を強化する情報がやり取りされるため、エコーチャンバー現象によって客観的な事実から遠ざかっていきます。また、批判や反論を受けると、防衛的な態度が高まり、かえって信念をより強固にしてしまう「バックファイア効果」が生じることもあります。

おわりに:確証バイアスをどう扱うか

確証バイアスは、人間が誰でも持つ自然な心理的・神経学的な傾向です。しかし、そのまま放置すると、自分の信念に固執してしまい、新しい情報を取り入れることが難しくなってしまいます。

重要なのは、自分にもバイアスがあると自覚することです。意識的に異なる意見を聞き、自分の立場を再検討することが、バイアスの影響を和らげる方法となるのではないでしょうか。バイアスを完全になくすことは難しいですが、その存在を理解することが、情報社会を生き抜くための重要な知恵になるのでしょう。

参考文献

-

Lord, C. G., Ross, L., & Lepper, M. R. (1979). Biased assimilation and attitude polarization: The effects of prior theories on subsequently considered evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 37(11), 2098–2109.

https://doi.org/10.1037/0022-3514.37.11.2098 -

Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175–220.

https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175 -

Stanovich, K. E., & West, R. F. (2007). Natural myside bias is independent of cognitive ability. Thinking & Reasoning, 13(3), 225–247.

https://doi.org/10.1080/13546780600780796 -

Wason, P. C. (1960). On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 12(3), 129–140.

https://doi.org/10.1080/17470216008416717 -

Westen, D., Blagov, P. S., Harenski, K., Kilts, C., & Hamann, S. (2006). Neural bases of motivated reasoning: An fMRI study of emotional constraints on partisan political judgment in the 2004 U.S. Presidential election. Journal of Cognitive Neuroscience, 18(11), 1947–1958.

https://doi.org/10.1162/jocn.2006.18.11.1947