はじめに

私達は生まれながらにして平等を求める生き物だ。

子供は物心がつく頃から「ズルい」という言葉を使い始める。この傾向は大人になっても変わらない。会社員なら、同期が自分より少しでも高い給料をもらっていれば、我慢ならないだろう。誰かが抜け駆けして得をしていれば、妬みや批判の対象になることもある。

では、なぜ我々はこれほどまでに平等や公平さにこだわるのか。本稿では、この現象のメカニズムを脳科学の観点から探ってみたい。

「強い互恵性」の概念

人間には助け合う本能がある。しかし、これは他の動物と比べてかなり強いものだ。

人間は共同体のために身を捧げることさえある。自分の利益にならなくても懸命に働き、時には命を危険にさらすこともある。さらに、共同体の利益を脅かす存在があれば、自らの損失を顧みずに排除しようとする。「あいつはズルい」「あいつは許せない」と攻撃する行為は、時間も労力も費用もかかる。反撃されるリスクすらあるのに、人は不公平を感じると黙っていられないのだ。このように、自己犠牲を払ってでも共同体の存続や公平性を守ろうとする傾向を「強い互恵性」と呼ぶ。これは人間社会の根幹を支える重要な特性の一つだといえるだろう。

私達が公平性を好むのはなぜか?

我々が公平性を好むのは、公平性自体が脳内で「報酬」として認識されるからだと考えられている。動物にとっての報酬が木の実やウサギであるように、人間にとってはお金やケーキ、そして「公平」であることがご褒美として感じられるのだ。

ある研究では、最後通牒ゲームを用いて公平性に関する脳活動を調査している。このゲームは二人一組でお金を分配するもので、一人が分配役、もう一人が受け取り役となる。分配役が金額を決定し、受け取り役はそれを受け入れるか拒否するかを選択する。拒否した場合、両者とも一切の報酬を得られない。

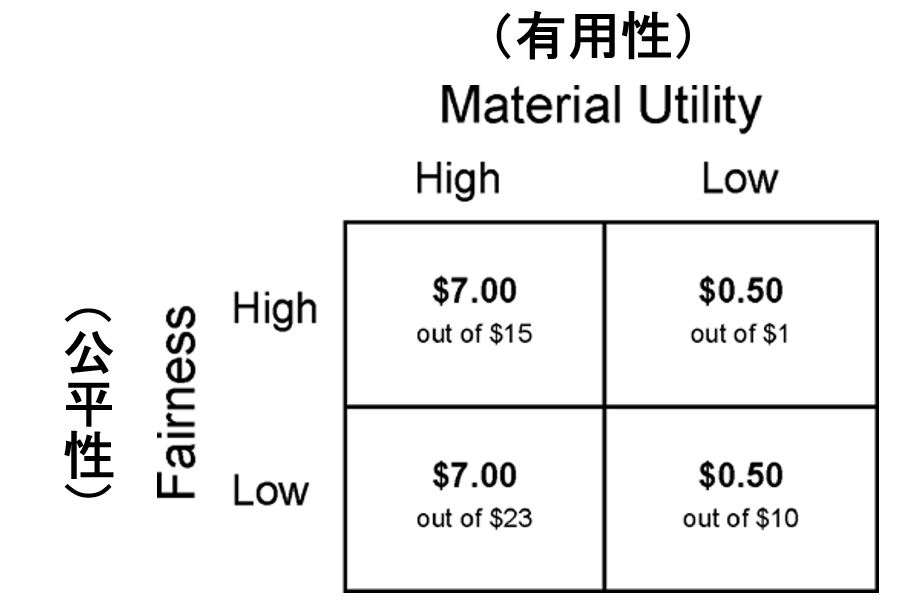

この実験では以下の枠組みでお金の分配ゲーム(実際の分配役はコンピュータ)を行い、受け取り役がどのように感じるのか、またその時に脳がどのように活動するかを調べている。図を見てもらえば分かるように、提示される金額が同じであっても、それが公平な場合もあれば不公平な場合もある。

Tabibnia et al., 2008, figure 1を参考に筆者作成

研究結果によると、 分配額よりも公平性に応じて幸福感が増大することが示された。さらに、公平に扱われたときには報酬に関わる脳領域(腹側線条体や前頭眼窩野など)の活動が増加することも明らかになった1)。つまり、我々の脳は公平性それ自体を報酬として認識しているのだ。不公平な分配は、受け取る絶対額に関わらず、報酬の損失として認識され、フラストレーションを引き起こす可能性がある。

続きについては、以下の記事をどうぞ!